人不負青山,青山定不負人

綠水青山既是自然財富,又是經(jīng)濟財富

我國生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好

天穹更藍

山川更綠

江河更清

在我國,山水是一種極為重要的存在;

在整個生態(tài)系統(tǒng)里,山水有著特別的價值。

山容海納千川秀,水韻天成萬物春

——山水精神與文明共生之道

“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說。”此語出自《莊子·知北游》,道盡自然之玄妙。今以山水為軸,貫通古今生態(tài)智慧,闡發(fā)“綠水青山就是金山銀山”的深層哲理。山水非獨自然之象,更乃文明之基、民生之本、發(fā)展之源。古人云“仁者樂山,智者樂水”,非獨賞其形,更取其神——山之穩(wěn),喻根基之固;水之活,喻循環(huán)之妙。此等精神,非獨存于典籍,更活于民生,顯于經(jīng)濟,驗于實踐。本文將從自然之象、人文之脈、經(jīng)濟之理、生態(tài)之智四維展開,詳述山水如何成為連接自然與文明的永恒紐帶,如何將生態(tài)價值轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟價值,最終實現(xiàn)“既要綠水青山,也要金山銀山”的和諧共生之道。

一、自然之象:山水形勝中的天地密碼

山之形,起于地殼運動,成于風雨侵蝕,終成千峰競秀、萬壑爭流之象。古人觀山,非獨賞其險峻,更察其“勢”——泰山之雄,在于“會當凌絕頂”的突兀;黃山之奇,在于“怪石嶙峋”的奇巧;廬山之秀,在于“飛流直下”的靈動。此等“勢”,非獨自然之力,更含陰陽轉(zhuǎn)化之機:山南水北為陽,山北水南為陰,陰陽相生,方有萬物生長。水之韻,起于冰川融雪,經(jīng)江河奔涌,終歸大海。古人觀水,非獨賞其清澈,更察其“流”——長江之闊,在于“大江東去”的浩蕩;黃河之曲,在于“九曲回腸”的婉轉(zhuǎn);漓江之秀,在于“甲天下”的澄明。此等“流”,非獨水流之動,更含時間之痕:水滴石穿,非一日之功;百川歸海,非一途之徑。山與水,一靜一動,一剛一柔,構(gòu)成天地間最原始的辯證法——山以靜制動,水以動破靜,二者相生相克,終成生態(tài)平衡之妙。

二、人文之脈:山水精神中的文明基因

山水非獨自然之物,更乃人文之魂。古人以山水為師,悟得“天人合一”之理。孔子“智者樂水”,非獨愛其靈動,更取其“隨方就圓”的智慧;老子“上善若水”,非獨贊其德,更取其“利萬物而不爭”的品格。此等智慧,非獨存于哲學,更活于民俗:江南水鄉(xiāng)的“小橋流水人家”,非獨景觀,更含“依水而居”的生活智慧;西北黃土高原的“靠山窯”,非獨建筑,更含“就地取材”的生存哲學。山水更成為藝術(shù)之源:王維“行到水窮處,坐看云起時”的禪意,非獨寫景,更寫心境;范寬“溪山行旅圖”的雄渾,非獨繪山,更繪人與山的關(guān)系;徐霞客“五岳歸來不看山”的豪邁,非獨記游,更記對自然的敬畏。此等人文之脈,非獨存于典籍,更活于民間:春節(jié)貼“山水春聯(lián)”,非獨求福,更求與自然和諧;中秋賞月,非獨觀月,更觀“海上生明月”的意境。山水精神,已融入民族血脈,成為文明傳承的永恒基因。

三、經(jīng)濟之理:山水價值中的發(fā)展智慧

“綠水青山就是金山銀山”,此非口號,乃經(jīng)濟規(guī)律之必然。山之用,非獨采伐,更在生態(tài):一座山,若砍伐殆盡,僅得木材之利;若保留森林,則可得涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)氣候之多重效益。水之利,非獨灌溉,更在循環(huán):一條河,若污染嚴重,則成“臭水溝”;若治理得當,則可成“生態(tài)廊道”,既養(yǎng)魚蝦,又供飲用,更成旅游勝地。此等轉(zhuǎn)化,非獨自然之力,更需人為之智:浙江安吉的“竹海經(jīng)濟”,非獨賣竹,更賣竹工藝、竹文化、竹生態(tài);福建武夷山的“茶山經(jīng)濟”,非獨賣茶,更賣茶園景觀、茶文化體驗、茶旅游。此等“點綠成金”的智慧,非獨經(jīng)濟行為,更含生態(tài)倫理:發(fā)展非獨求快,更求可持續(xù);富裕非獨求財,更求民富與生態(tài)雙贏。

四、生態(tài)之智:山水保護中的實踐哲學

山水保護,非獨“不開發(fā)”,更在“科學開發(fā)”。古人“取之有度,用之有節(jié)”的智慧,今日更需發(fā)揚:三峽工程的“高峽出平湖”,非獨發(fā)電,更在防洪、航運、灌溉;南水北調(diào)的“一江清水北送”,非獨調(diào)水,更在生態(tài)補水、水質(zhì)保護。此等工程,非獨技術(shù)之舉,更含生態(tài)智慧:既要利用山水,更要保護山水;既要發(fā)展經(jīng)濟,更要修復生態(tài)。更需“全民參與”的生態(tài)實踐:植樹造林,非獨綠化,更在固碳、防沙、護鳥;垃圾分類,非獨環(huán)保,更在減少污染、節(jié)約資源;濕地保護,非獨護鳥,更在涵養(yǎng)水源、凈化水質(zhì)。此等實踐,非獨政府之責,更需全民參與:從“砍樹人”變?yōu)椤白o林人”,從“污染者”變?yōu)椤爸卫碚摺保瑥摹芭杂^者”變?yōu)椤靶袆诱摺薄?

五、邏輯之維:從山水到文明的深層推理

山水與文明的關(guān)系,非獨“因果”,更含“辯證”。山之穩(wěn),喻文明之基:無山之固,則文明無根;水之活,喻文明之變:無水之潤,則文明無魂。此等辯證,非獨哲學之思,更含歷史之鑒:古埃及文明因尼羅河而興,因過度開發(fā)而衰;古巴比倫文明因兩河而盛,因水土流失而亡。此等教訓,非獨歷史,更含現(xiàn)實:今日之發(fā)展,若只求金山銀山,不顧綠水青山,則終將“坐吃山空”;若只求綠水青山,不顧金山銀山,則終將“窮則思變”。故“綠水青山就是金山銀山”,非獨選擇,更乃必然:綠水青山是金山銀山的“源”,金山銀山是綠水青山的“流”;二者非對立,乃統(tǒng)一;非此消彼長,乃相輔相成。此等邏輯,非獨理論之辯,更含實踐之驗:從“靠山吃山”到“養(yǎng)山護山”,從“人定勝天”到“天人共榮”,此等轉(zhuǎn)變,非獨觀念之變,更乃發(fā)展之需、民生之要、未來之基。

六、廣度之觀:從中國到世界的山水視野

山水精神,非獨中國之智,更乃世界之鑒。從歐洲阿爾卑斯山的生態(tài)旅游,到美洲亞馬遜雨林的生物保護;從非洲撒哈拉沙漠的治沙經(jīng)驗,到澳洲大堡礁的海洋保護,此等實踐,非獨各國之舉,更含共同之理:山水無國界,生態(tài)需共護;發(fā)展非獨國事,更需全球合作。中國“綠水青山就是金山銀山”的理念,非獨中國之策,更乃世界之需:它為全球生態(tài)治理提供了“中國方案”,為世界發(fā)展貢獻了“中國智慧”。此等廣度,非獨地理之廣,更含視野之寬:從中國山水到世界山水,從自然保護到全球治理,此等視野,非獨看今朝,更看未來;非獨看一隅,更看全局。

七、深度之思:從現(xiàn)象到本質(zhì)的哲學追問

山水之象,非獨表象,更含本質(zhì)。山之高,非獨高度,更含“厚德載物”之德;水之深,非獨深度,更含“海納百川”之量。此等本質(zhì),非獨自然之性,更含人文之魂:山之穩(wěn),喻“穩(wěn)中求進”的發(fā)展觀;水之活,喻“變中求新”的創(chuàng)新觀。此等追問,非獨哲學之思,更含實踐之問:如何讓綠水青山真正成為金山銀山?如何讓生態(tài)保護與經(jīng)濟發(fā)展雙贏?如何讓山水精神代代相傳?此等追問,非獨問今,更問未來;非獨問己,更問天下。

山水有清音,生態(tài)見真章。從自然之象到人文之脈,從經(jīng)濟之理到生態(tài)之智,從邏輯之維到廣度之觀,從深度之思到哲學追問,此等論述,非獨寫山水,更寫文明;非獨寫中國,更寫世界;非獨寫今朝,更寫未來。愿此等文字,如山之穩(wěn),如水之活,既傳山水之形,更傳山水之神;既明生態(tài)之理,更明發(fā)展之道;既啟今人之思,更啟后人之路。因為,最好的山水,從來都不在遠方,而在心中;最真的生態(tài),從來都不在口號,而在行動;最遠的未來,從來都不在想象,而在實踐。愿我們共守綠水青山,共筑金山銀山,共繪天地大美,共赴文明新生。

2025年云南昆明建材展-云南建博會,CKBD,推薦,展會時間:2025-05-11~05-13,開放時間:09:00:00-18:00:00,舉辦地址:中國-云南,昆明滇池國際會展中心-云南省昆明市官渡區(qū)環(huán)湖東路,展會行業(yè):建材,主辦單位:云南省建筑節(jié)能協(xié)會、云南省墻體材料行業(yè)協(xié)會、云南省建筑業(yè)協(xié)會,舉辦周期:1年1屆,展覽面積:50015.00㎡,展商數(shù)量:189家,觀眾數(shù)量:1705人,

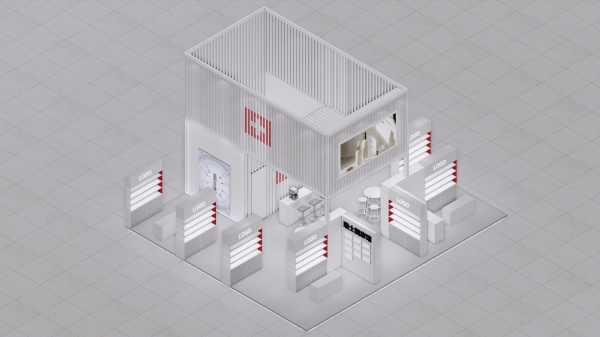

瑞士館的展覽設(shè)計概念植根于清晰、結(jié)構(gòu)和精致簡約——這些核心價值反映了瑞士的國家身份,在緊湊的 90平方米空間內(nèi)進行設(shè)計,該空間不僅僅是一個展覽攤位:它是一個精心策劃的體驗,將品牌影響力與建筑優(yōu)雅融為一體,在瑞士國家館的設(shè)計方面樹立了高標準。

邢臺,這座承載著厚重歷史與燦爛文化的古城,在新時代的浪潮中,以其獨特的魅力綻放著新的光彩。其中,邢臺博物館便是這座城市的瑰寶,以其唐風元韻的建筑風格和豐富的文物藏品,引領(lǐng)著每一位到訪者踏上一段穿越千年的文化之旅。邢臺博物館的整體建筑風格巧妙地融合了唐代的大氣磅礴與元代的精致典雅,構(gòu)成了一幅令人贊嘆的歷史畫卷。主館巍峨聳立,與四個輔館相輔相成,共同構(gòu)成了一個氣勢恢宏的文博群落。這里是河北省地級市中展陳面積最大的文博場所,7個常設(shè)展陳猶如一座座時光隧道,將參觀者的思緒引向遙遠的過去。

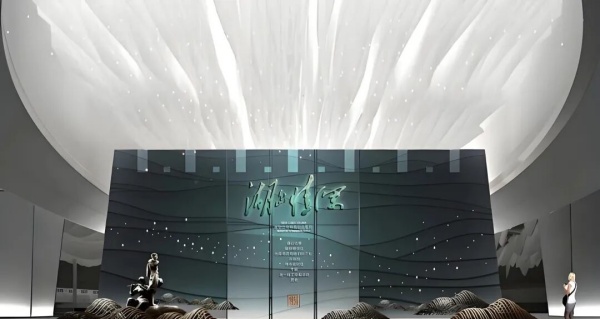

延安博物館坐落于延安新區(qū)中軸線上,南臨大劇院,北望人民公園和行政中心,總建筑面積63358平方米,展覽面積14546平方米,是一座集陳列展覽、文物收藏文物保護、科學研究、宣傳教育為一體的地方綜合性博物館。

“大運河文化是中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分,要在保護、傳承、利用上下功夫,讓古老大運河煥發(fā)時代新風貌。”如何在世界文化相互激蕩、相互交融的宏大背景下進一步推動大運河文化帶建設(shè),是保護好、傳承好、利用好大運河文化必須解決的重要課題。新征程上,要堅持以我為主,既善于吸收借鑒世界其他國家在保護利用古代運河方面的有益做法,又善于創(chuàng)新創(chuàng)造、不斷探索大運河文化帶建設(shè)的有益經(jīng)驗,在文明交流互鑒中推動大運河文化帶建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展,讓古老大運河煥發(fā)時代新風貌。

廣安市博物館新館于2023年底榮耀落成,這座集文化、藝術(shù)與科技于一體的現(xiàn)代化博物館,以其宏大的規(guī)模和豐富的內(nèi)涵,迅速成為廣安市的文化新地標。新館建筑面積達11700平方米,其中展廳面積占據(jù)了4000平方米,這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了博物館對于展覽空間的高度重視,也體現(xiàn)了其對于文化傳承與展示的深思熟慮和合理規(guī)劃。

射陽,這片充滿生機與活力的土地,以其豐富的自然資源、發(fā)達的農(nóng)業(yè)和得天獨厚的海洋區(qū)位優(yōu)勢,成為碳匯經(jīng)濟發(fā)展的沃土。在這里,碳匯經(jīng)濟主題館以其獨特的視角和詳盡的展示,引領(lǐng)我們深入探索碳匯產(chǎn)業(yè)的奧秘,共同見證射陽在雙碳經(jīng)濟道路上的堅實步伐。

這一膾炙人口的名句大意是說,遇到彼此了解賞識、親密無間的摯友,縱使是暢飲千杯也仍覺不夠。形容志趣相投的人惺惺相惜,聚在一起總不生厭。

在中國廣袤的大地上,有一條公路以其獨特的魅力吸引著無數(shù)自駕愛好者,那就是被譽為“中國最美景觀大道”的318國道。為了致敬這條傳奇之路,雅安交建集團在中華人民共和國成立75周年、川藏公路通車70周年和總書記提出傳承弘揚“兩路”精神10周年之際,精心打造了318公路文化體驗館。這不僅是一個公路文化主題場館,更是一個自駕川藏線的沉浸式綜合體驗空間,讓每一位到訪者都能深刻感受到318國道的壯麗與魅力。