《三國志》和《三國演義》是兩部性質完全不同的作品,前者是嚴謹的歷史著作,后者是文學化的歷史小說。

兩者在創作目的、內容真實性、敘事手法等方面存在顯著差異。以下從多個維度詳細分析兩者的區別:

一、創作性質與作者背景

1. 《三國志》屬于紀傳體斷代史。 作者是西晉史學家陳壽(233-297年),曾為蜀漢官員,后入晉任著作郎,掌握大量官方檔案。目的是為了記錄真實歷史,為后世提供政治借鑒。

2. 《三國演義》是長篇歷史演義小說,中國四大名著之一。作者是元末明初小說家羅貫中(約1330-1400年),融合民間傳說和戲曲素材創作。其目的是為了通過藝術加工傳播儒家價值觀,滿足大眾對英雄傳奇的審美需求。

二、內容真實性與史料來源

《三國志》 約90%為可考證史實,有官方檔案、當事人書信(如《諸葛亮集》核心史料,而《三國演義》 約30%基于史實,70%為虛構或夸張,主要是民間傳說、評話、元雜劇(如《關大王單刀會》等等,類似關羽“過五關斬六將”、諸葛亮“借東風”都是虛構案例。

三、人物塑造與價值取向

1. 《三國志》:客觀中立的史筆

曹操:被評價為“非常之人,超世之杰”,肯定其政治軍事才能。

劉備:記載其“弘毅寬厚”,但也直言其“機權干略不逮魏武”。

諸葛亮:稱贊其治國才能,但指出“應變將略,非其所長”。

2. 《三國演義》:尊劉貶曹的敘事倫理

神話劉備集團:將劉備塑造成“仁德化身”,關羽升格為“武圣”,諸葛亮被神化為“多智近妖”。

丑化曹操:強化其“寧教我負天下人”的奸雄形象,虛構“夢中殺人”“華佗之死”等情節。

簡化人物復雜性:周瑜從“性度恢廓”的儒將變成心胸狹窄的陪襯角色。

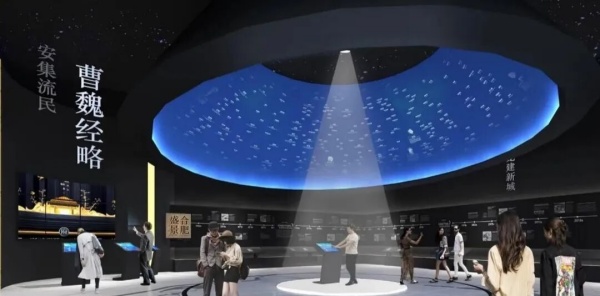

三國主題文化

鼎立之局鑄千秋魂魄,文化長河映智勇光芒

漢末風云驟起,群雄逐鹿于中原,然鼎立之勢非獨賴兵戈之利,更因文化之河奔涌不息。三國文化,非止一城一地之遺存,乃匯聚英杰之志、黎庶之愿、天下之思的綜合性精神圖譜。其以政治智慧為骨,以軍事策略為脈,以人文精神為血,在刀光劍影中淬煉出超越時空的永恒價值。今以大視野觀之,當從三個維度剖解其深邃內涵:英雄主義如星漢燦爛,民眾性若江海浩蕩,大一統思想似高山巍峨。三者交織,方成這卷流動的文化史詩。

英雄主義:亂世中的精神豐碑

英雄主義在三國文化中非獨指武勇,更是一種精神高度的象征。曹操“老驥伏櫪,志在千里”的進取之志,非僅抒發個人抱負,實乃對時代精神的提煉——當亂世紛擾,唯有以進取之心破局,方能開太平之基。其“周公吐哺,天下歸心”的宏愿,更將政治家的胸襟與文人的浪漫熔鑄一體,成為后世士人效仿的典范。

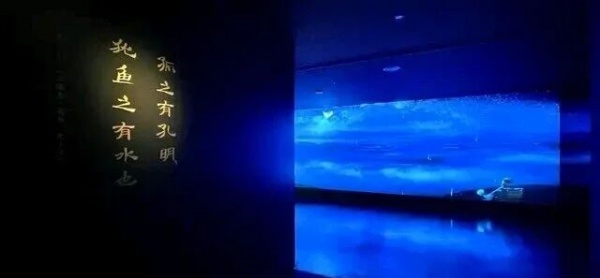

諸葛亮“鞠躬盡瘁,死而后已”的奉獻精神,則將忠臣形象推向理想化極致。其“隆中對”的戰略規劃,非獨顯軍事才華,更展現“以弱勝強”的智慧哲學——通過聯合東吳、西取巴蜀的縱橫捭闔,實現“三分天下”的戰略構想,其背后是對“天時、地利、人和”的深刻洞察。而“出師表”中“受任于敗軍之際,奉命于危難之間”的赤誠,更將君臣之義、家國之責熔鑄為千古絕唱。

關羽“義薄云天”的忠勇形象,則超越了武將的單一維度,成為民間信仰的象征。其“千里走單騎”的傳奇,非獨顯武勇,更蘊含“義”的深層內涵——對兄長之諾、對朋友之信、對道義之守。這種“義”的精神,在民間通過說書、戲曲等藝術形式不斷強化,最終演變為“關帝”崇拜,成為華人世界共同的精神圖騰。

此三者,或進取、或奉獻、或忠義,共同構建起三國英雄主義的精神譜系。他們非止于史書中的名字,而是成為一種文化基因,滲透于民族的血液之中,成為后世面對困境時的重要精神支撐。

民眾性:民間土壤中的文化根系

三國文化的生命力,不僅在于精英階層的創造,更在于其深厚的民眾根基。羅貫中《三國演義》的誕生,正是將歷史故事與民間傳說熔鑄一體的典范。其通過“桃園結義”“三顧茅廬”“草船借箭”等經典情節,將英雄主義與民眾對仁政、信義的理想化表達相結合,使三國故事從史書走向民間,成為全民共享的文化記憶。

這種民眾性更體現在對“仁政”的向往。劉備“攜民渡江”的舉動,被民間解讀為“仁德”的象征;而“劉關張”的兄弟情誼,則被賦予“桃園結義”的浪漫色彩,成為民間對“義”的具象化表達。這種對仁政、信義的追求,并非空泛的道德說教,而是根植于民眾對公平、正義的樸素渴望。

同時,三國文化中的民眾性還體現在其傳播方式的多樣性。從說書人的口耳相傳,到戲曲舞臺的演繹,再到近代影視作品的改編,三國故事始終以鮮活的形式滲透于民間。這種傳播不僅強化了英雄形象,更使三國文化成為連接不同時代、不同地域民眾的精神紐帶。

大一統思想:割據中的統一追求

盡管三國鼎立,但各方勢力從未放棄對統一的追求。這種“大一統”思想,既體現在政治家的戰略規劃中,也滲透于民眾的集體意識里。曹操“周公吐哺”的抱負,實為以“天下歸心”為目標的統一理想;諸葛亮“隆中對”的戰略規劃,則以“三分天下”為過渡,最終指向“興復漢室”的終極目標。

這種大一統思想并非盲目的武力擴張,而是基于對“天人合一”哲學思想的深刻理解。其背后蘊含著“合久必分,分久必合”的歷史規律認知,以及對“大一統”作為治國理想的價值認同。這種思想不僅影響了三國時期的政治實踐,更成為后世王朝合法性的重要來源。

從更深層次看,三國的大一統思想還體現為對“和”的追求。盡管三方割據,但通過聯吳抗曹、孫劉聯盟等外交策略,實現了力量的動態平衡。這種平衡非獨賴武力,更依賴于對“和”的智慧的運用——通過聯盟、妥協、聯合,最終實現力量的整合與統一。這種“和”的智慧,成為后世處理復雜國際關系的重要思想資源。

文化長河:從歷史到永恒的超越

三國文化的價值,不僅在于其歷史細節的真實性,更在于其超越時空的精神價值。其英雄主義、民眾性、大一統思想三大核心特征,共同構成了中華文化的精神基因。這種基因在歷史長河中不斷被激活、被重構,最終成為民族性格的重要組成部分。

從哲學角度看,三國文化體現了“知行合一”的實踐智慧。無論是曹操的進取精神、諸葛亮的奉獻精神,還是關羽的忠義精神,都非空泛的道德說教,而是通過具體行動展現的精神力量。這種“知”與“行”的統一,使三國文化具有強烈的實踐指導意義。

從藝術角度看,三國文化為后世提供了豐富的創作素材。從詩詞、戲曲到小說、影視,三國故事始終是藝術創作的重要源泉。這種創作不僅是對歷史的重現,更是對文化精神的再詮釋與再創造。

從全球視野看,三國文化作為中華文化的重要代表,其影響力早已超越國界。通過《三國演義》的翻譯與傳播,三國故事成為世界了解中華文化的重要窗口。這種跨文化的傳播,不僅增強了中華文化的國際影響力,更促進了不同文明之間的對話與理解。

鼎立之局雖已逝,文化長河永奔流。三國文化以英雄主義為脊梁,以民眾性為根基,以大一統思想為歸宿,在歷史與現實的交織中展現出永恒的魅力。其不僅是中華文化的瑰寶,更是全人類共同的精神財富。當我們重讀這段歷史,不僅是在回望過去,更是在尋找面對未來的智慧與勇氣。這,正是三國文化穿越千年而依然熠熠生輝的根本原因。

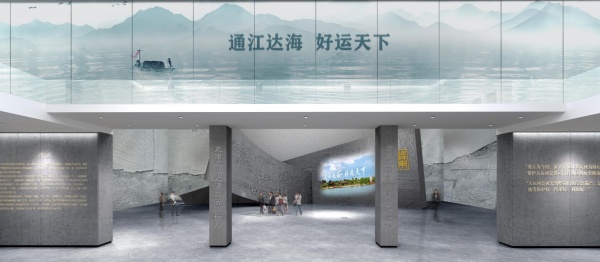

深入挖掘靖江的地域文化特色,如長江文化、移民文化、歷史人文等,將這些元素融入到展廳設計中,使展廳成為靖江文化傳承與展示的重要窗口,讓參觀者能夠深刻感受到靖江獨特的文化魅力。以時間為主線,梳理靖江從過去到現在的城市發展歷程,展示城市在不同階段的發展成就和特色,以及未來的發展規劃和愿景,讓參觀者對靖江的城市發展有一個全面、清晰的認識。

如何讓黨建教育深入人心,讓紅色文化煥發新的生命力?答案或許就藏在“沉浸式體驗”之中。今天,讓我們一起走進那些精心設計的黨建展廳,探索它們是如何通過沉浸式體驗,打造出一系列感人至深的紅色教育空間的。

北京路步行街不僅僅是一個創新流通、促進消費的商業集聚平臺,更是廣州開展國際交往、弘揚羊城都市文明、展示嶺南傳統風貌的重要地標。

進門序廳形象標識和主題文字,設計紅船造型寓意著共產黨人揚起紅船風帆,賡續堅定理想,百折不奮斗爭精神。通過點睛的亞克力立體紅船、營造出入室第一視覺氛圍。增強深刻文化精神。

愛彼(Audemars Piguet)是瑞士制表業的最古老制造商之一,總部位于勒布拉蘇斯(Le Brassus),這個品牌由創始家族(愛彼(Audemars)和皮格(Piguet))持有,保持了家族企業的獨立精神。多年來,他們一直在自主性和創新領域中取得了重要突破,顛覆了傳統和規則,成為制表業的開創者之一。

諾華制藥集團(英語:Novartis International AG)通稱諾華(Novartis),是一家總部位于瑞士巴塞爾的跨國制藥及生物技術公司。其核心業務領域包括各種專利藥、消費者保健、非專利藥、眼睛護理和動物保健等。

不知道從什么時候開始,隨著國力的增強民族自信的提升,我們展陳設計界也在不知不覺中走出一條自己的道路,國內也呈現出很多優秀的設計公司和設計師,10年前那種看到國外的設計就驚嘆不已的時光也一去不復返了。國內設計師也有了自己的積淀,面對國外優秀的設計更多的是解讀吸收和對比,不再是那種狂熱的崇拜。

一座承載著深厚文化底蘊與現代展示技藝完美融合的殿堂,坐落于紹興市越城區東浦街道的浙東運河文化園內。這座宏偉的建筑,以其34000平方米的總建筑面積,傲立于綠意盎然的文化園區之中,仿佛一艘穿越時空的巨輪,引領著每一位訪客駛向那遙遠而輝煌的歷史彼岸。博物館以“千年古韻,江南絲路,通江達海,運濟天下”為主題,旨在打造大運河文化帶上的一顆璀璨明珠,向世人展示一幅波瀾壯闊的浙東運河史詩畫卷,一部熠熠生輝的越地文化華章,以及一幅寧紹山水交相輝映的風物長卷。

上海市歷史博物館藏品總數約11萬件,分十五大類:書畫、金屬、陶瓷、工藝、證章、文獻、印刷、紡織品、石刻、錢幣、照片、剪紙、郵票、唱片和其他雜項等。其中1841年江南提督陳化成督造的振遠將軍銅炮、1880年吳猷豫園宴樂圖軸、1895年英商道白生公司制清花機、清末點石齋畫報原稿、1911年民國總統候選人提名及當選人斗方、1923年上海匯豐銀行銅獅、民國百子大禮轎、民國柳亞子主編《上海通志稿》稿本、老上海地圖、《徵信錄》等都是館藏重要文物。