讓古老大運河煥發時代新風貌

“大運河文化是中國優秀傳統文化的重要組成部分,要在保護、傳承、利用上下功夫,讓古老大運河煥發時代新風貌。”如何在世界文化相互激蕩、相互交融的宏大背景下進一步推動大運河文化帶建設,是保護好、傳承好、利用好大運河文化必須解決的重要課題。新征程上,要堅持以我為主,既善于吸收借鑒世界其他國家在保護利用古代運河方面的有益做法,又善于創新創造、不斷探索大運河文化帶建設的有益經驗,在文明交流互鑒中推動大運河文化帶建設高質量發展,讓古老大運河煥發時代新風貌。

河脈貫今古

館閣藏乾坤

運河文化博物館

的文明敘事與時代使命

夫運河者,乃中華文明之血脈也。自春秋吳王鑿邗溝始,至隋煬帝通濟渠、唐宋江南河、元明清京杭大運河,兩千余載春秋,漕船帆影,商旅輻輳,積淀了“水運即國運”的深刻哲理。今觀運河文化博物館之興,非獨一館之建,實乃文明傳承之重器、歷史記憶之載體、文化自信之象征。本文以“河脈貫今古,館閣藏乾坤”為軸,從歷史縱深、建筑智慧、展陳邏輯、價值轉化、保護實踐、未來愿景六維展開,既見漕河千載之沉浮,又觀館閣百世之匠心,更探文明傳承之密碼,終成一篇“有深度、有廣度、有溫度”的運河文化長卷。

一、歷史縱深

千年漕河的文明基因圖譜

運河之興,始于春秋邗溝。吳王夫差為爭霸中原,鑿江淮以通糧道,此乃運河之雛形;隋煬帝通濟渠、永濟渠,連接長安與涿郡,形成“半天下之財賦,悉由此路而進”的漕運體系,奠定了運河作為“帝國生命線”的地位;元世祖忽必烈截彎取直,定都大都,京杭大運河全線貫通,成就“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸”的盛世圖景。及至明清,運河漕運達到鼎盛,每年數百萬石漕糧北運,支撐起帝國財政的半壁江山。運河不僅是經濟動脈,更是文化走廊——詩詞歌賦、戲曲小說、民俗技藝沿河傳播,孕育出揚州評話、蘇州評彈、杭州絲綢、聊城山陜會館等璀璨文化符號。

運河文化類型博物館的設立,正是對這一千年文明基因的系統解碼與立體呈現。以中國京杭大運河博物館為例,其“運河漕運”展廳通過全息投影重現漕船過閘的壯觀場景,每一幀畫面皆取自《漕運圖志》的古畫筆意;“運河人家”展區則以微縮景觀再現明清運河沿岸的市井生活,磚雕門樓、河埠碼頭、茶肆酒肆,皆按《清明上河圖》的市井美學精心雕琢;而“運河遺珍”單元更陳列了漕運文書、河工器具、商號賬冊等珍貴實物,每件文物皆附有“來源考證”“功能解析”“文化寓意”三重說明,構成一部“有物可證、有史可考、有情可感”的運河史書。

二、建筑智慧

傳統形制與現代美學的時空對話

運河文化類型博物館的建筑本身就是一部凝固的建筑史。以揚州中國大運河博物館為例,其“唐宋遺韻”的屋頂曲線,取于揚州文昌閣的飛檐,既符合“天圓地方”的傳統建筑哲學,又通過現代鋼結構技術實現大跨度挑檐;“明清漕倉”的夯土墻體,模擬了淮安清江浦的漕倉形制,墻體表面保留了古代河工夯筑的紋理,又融入了現代防水透氣材料;“現代光影”的玻璃幕墻,則運用了“運河波光”的意象,通過參數化設計模擬運河水流的動態光影,使建筑在晨昏晝夜中呈現不同的視覺效果。

更值得稱道的是博物館的空間敘事邏輯。以蘇州運河博物館為例,其“水巷”展廳采用“步移景異”的園林造景手法,觀眾沿曲廊行走,可依次觀賞“古橋攬勝”“河埠風情”“市廛百態”三大場景,每一步皆有景可賞、有典可考、有情可感;“漕運中樞”展廳則運用數字沙盤技術,將運河全線的地理信息、漕運路線、水工設施進行三維可視化呈現,觀眾通過觸控屏幕可自由縮放、旋轉、查詢,實現“俯瞰”運河的宏大格局與“細察”漕運的微觀細節。

三、展陳邏輯

物證敘事與情感共鳴的雙重構建

運河文化類型博物館的展陳設計堪稱“物證敘事”的典范。以杭州運河博物館的“漕船模型”為例,展出的明代漕船模型不僅精確還原了船體結構、帆檣設置、艙室布局,更通過船體漆色、繩索材質、貨物擺放等細節,再現了“南糧北運”的具體場景——艙內堆疊的糧袋上印有“江南糧倉”的朱漆印章,船尾懸掛的魚燈取意于“魚米之鄉”的民俗符號,船工使用的竹篙、木槳皆按《天工開物》的造船工藝精心復制。而“河工器具”展區則陳列了木夯、石硪、鐵鍬、量斗等河工用具,每件器具旁均附有使用場景的圖文說明與河工口訣,使觀眾得以理解“萬人筑堤”的勞動智慧與“河工號子”的勞動美學。

在情感共鳴的構建上,博物館普遍采用“大故事小切口”的策略。以聊城山陜會館分館為例,其“會館春秋”展區并未泛泛而談晉商文化,而是聚焦于“山陜商人如何通過運河將山西煤炭運至江南,又將江南絲綢販回北方”的具體商業路徑,通過賬冊、商匾、漕運文書等物證,構建起“商路即文路”的深刻邏輯;而“運河民俗”展區則通過年畫、剪紙、皮影、民歌等非物質文化遺產,展現了“運河邊過年”的獨特民俗體系——年畫上的“漕船運糧”圖案取意于《運河歲時記》的民俗記載,剪紙中的“河伯娶親”故事源于運河沿岸的民間傳說,皮影戲的“漕船過閘”場景則按《漕運雜劇》的劇本演繹,使觀眾得以感受“運河人家”的生活溫度與文化情感。

四、價值轉化

文明基因的當代激活與全球傳播

運河文化類型博物館的文化價值,在于其對“運河文明基因”的挖掘與轉化。以北京通州大運河博物館為例,其“運河與城市”展廳通過對比分析北京、揚州、杭州等運河城市的興衰軌跡,揭示了“運河通則城市興”的普遍規律——運河不僅帶來了商業繁榮,更促進了城市格局的形成、文化的交融、科技的進步;而“運河與科技”展區則展示了運河測量、水利、造船、導航等方面的古代科技成就,如《河防通議》中的治水理論、《天工開物》中的造船工藝、《水經注》中的地理考察,使觀眾得以理解“科技是運河的生命線”的深層邏輯。

更重要的是,博物館通過“活態傳承”項目,將運河文化轉化為當代生活的文化資本。以蘇州運河博物館的“運河非遺工坊”為例,其定期邀請蘇繡、緙絲、核雕、玉雕等非遺傳承人現場展示技藝,并開設體驗課程,使觀眾得以親手制作運河主題的非遺作品——蘇繡的“漕船運糧”圖案取意于運河漕運的經典場景,緙絲的“運河人家”紋樣源于運河沿岸的民俗符號,核雕的“河埠碼頭”作品則按《運河圖志》的古畫雕刻,使非遺技藝在當代生活中煥發新的生命力;而“運河詩會”“運河畫展”“運河戲曲節”等活動,則通過詩詞朗誦、繪畫創作、戲曲表演等形式,使運河文化得以在當代生活中實現“活態傳承”與“創意轉化”。

五、保護實踐

物理保護與數字永生的雙重探索

在運河保護實踐中,博物館扮演著“物理保護”與“數字永生”的雙重角色。以淮安漕運博物館為例,其“漕倉遺址”展區不僅對清江浦漕倉遺址進行了科學的考古發掘與保護性展示,更通過三維掃描、數字建模等技術,建立了漕倉遺址的數字孿生體——觀眾可通過VR設備“進入”漕倉內部,觀察糧倉結構、倉儲方式、防潮措施等細節,甚至“親手”觸摸數字文物,感受古代河工的智慧與匠心。

在“數字永生”方面,博物館普遍采用了“數字藏品”“虛擬展廳”“元宇宙”等技術手段。以揚州大運河博物館的“數字運河”項目為例,其通過激光掃描、無人機航拍、GIS地理信息系統等技術,構建了運河全線的數字模型——觀眾可通過VR設備“飛行”于運河上空,觀察河道走向、水工設施、沿岸城鎮等地理信息,甚至“潛入”運河底部,觀察古代沉船、水工遺址等水下文物;而“數字藏品”平臺則通過區塊鏈技術,將運河文物、文獻、影像等文化資源進行數字化存證與交易,使運河文化得以在數字空間中實現“永生”與“共享”。

六、未來愿景

從博物館到文明樞紐的全球對話

面向未來,運河文化類型博物館的發展方向將是“從博物館到文明樞紐”的轉型。以杭州運河博物館的“運河研究院”為例,其不僅承擔著文物收藏、展陳、研究的功能,更致力于成為運河文化的學術研究中心、國際交流平臺、創意產業孵化器——通過舉辦“運河國際論壇”“運河文化創意大賽”“運河影視拍攝基地”等活動,博物館得以將運河文化轉化為當代社會的文化生產力;通過與世界運河城市建立“運河文化聯盟”,博物館得以實現運河文化的國際傳播與交流;通過開發運河主題的文創產品、數字藏品、沉浸式體驗項目,博物館得以將運河文化轉化為可觸摸、可體驗、可消費的文化產品。

更深遠的是,博物館將成為“文明對話”的場所。以北京通州大運河博物館的“世界運河展廳”為例,其通過對比展示中國京杭大運河、法國米迪運河、埃及蘇伊士運河、巴拿馬運河等世界著名運河,揭示了不同文明對“水運”的共同追求與差異表達——中國運河強調“天人合一”的哲學理念,法國米迪運河注重“幾何美學”的工程設計,埃及蘇伊士運河體現了“連接兩海”的全球視野,巴拿馬運河則展現了“工程奇跡”的技術創新,使觀眾得以理解“運河是人類共同的文化遺產”的深刻內涵;而“運河與絲路”展區則通過展示運河與絲綢之路的交通網絡、商品流通、文化交流,構建起“雙路聯動”的宏大敘事,使觀眾得以理解“運河是連接世界的紐帶”的全球視野。

河脈貫今古,館閣藏乾坤。運河文化類型博物館,非獨一館之建,實乃文明傳承之重器、歷史記憶之載體、文化自信之象征。其以歷史縱深之筆,書寫千年漕河的文明基因圖譜;以建筑智慧之巧,構建傳統形制與現代美學的時空對話;以展陳邏輯之精,實現物證敘事與情感共鳴的雙重構建;以價值轉化之效,激活文明基因的當代活力與全球傳播;以保護實踐之新,探索物理保護與數字永生的雙重路徑;以未來愿景之遠,展望從博物館到文明樞紐的全球對話。如此,運河文化博物館方能成為“講好中國運河故事”的重要平臺,為構建人類命運共同體貢獻獨特的文化智慧與文明力量。

光,是空間的“第二層皮膚

不知道從什么時候開始,隨著國力的增強民族自信的提升,我們展陳設計界也在不知不覺中走出一條自己的道路,國內也呈現出很多優秀的設計公司和設計師,10年前那種看到國外的設計就驚嘆不已的時光也一去不復返了。國內設計師也有了自己的積淀,面對國外優秀的設計更多的是解讀吸收和對比,不再是那種狂熱的崇拜。

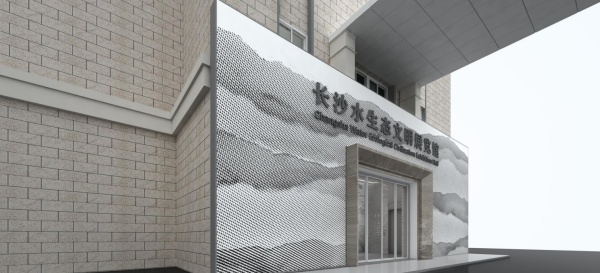

水是生命之源,萬物之基。黨的”十八大”突出了生態文明建設的地位,水生態文明是生態文明的重要組成部分和基礎保障。

增城經濟技術開發區作為粵港澳大灣區“黃金內灣”的戰略支點,依托國家級經開區、僑夢苑創新基地、國家城鄉融合發展試驗區等多重政策疊加優勢,已構建起“戰略樞紐+產業引擎+創新高地”三位一體的發展格局?。自1988年成立以來,開發區從昔日的城郊荒地蛻變為廣州東部樞紐核心區,形成以永寧大道為軸心的泛半導體、新能源汽車、生命健康三大千億級產業集群,2024年工業總產值突破3200億元,占廣州市戰略性新興產業比重達18.7%?。 通過《廣州市增城經濟技術開發區條例》的法治化賦能,開發區獲得市級經濟管理權限下放、聯席會議制度支持、23條政務服務綠色通道等政策紅利?,實現“規劃審批—土地供應—產業扶持”全流程自主決策。當前正以廣州東部公鐵聯運樞紐為引擎,聯動新白廣城際、廣汕高鐵等軌道交通網絡,打造“1小時灣區經濟圈”和“海陸空鐵”多式聯運體系,2024年國際班列開行量占全省42%?。在產業生態構建上,形成“雙核驅動+多元協同”模式:以廣汽本田、北汽新能源為核心的智能網聯汽車產業鏈集聚企業超200家,本土配套率達75%;以增芯項目為引領的集成電路產業,帶動越海集成、國顯科技等40余家上下游企業形成“設計—制造—封裝”完整鏈條?。 科技創新方面,開發區通過國家級僑夢苑引進123個華僑華人項目,建成12個“眾創空間—加速器—產業園”孵化載體,2024年研發投入強度達4.2%,高于全市均值1.5個百分點?56。未來將重點拓展20個新興產業賽道,包括低空經濟、生物制造、人工智能等,通過TOD綜合開發片區和零碳示范園區建設,塑造“生產、生活、生態”深度融合的國際化現代產業新城?

比利時TVH集團,作為全球領先的物料搬運、工業及農業設備零件供應商,為其總部精心打造了一處名為“驅動世界:連接全球的互動探索”的先進企業體驗中心。該中心的核心設計目標是通過一系列創新性的視聽與互動裝置,生動、直觀地向來訪的客戶、合作伙伴及內部員工展現TVH集團的企業形象、全球運營規模、龐大的產品體系、核心服務能力以及深厚的企業文化。

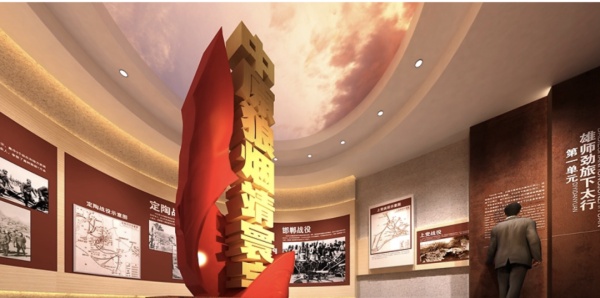

“革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫。要講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事,加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色。

離太陽最近的人西藏民俗文化常設展覽,高原之魂·民俗之光

壽文化,這一蘊含深厚歷史底蘊與人文情懷的文化現象,自其誕生之日起,便深深植根于中華民族的精神土壤之中。它體現了人們對長壽的向往與追求,是中國傳統文化的重要組成部分。在壽縣,這座古老而神秘的土地上,壽文化更是得到了淋漓盡致的展現與傳承,成為壽縣歷史文化的瑰寶。

團隊為領克在西班牙打造的第一家俱樂部,是在新興品牌的背景下展開的項目。他們以為新一代尋找可持續生活方式的體驗為出發點,為人們提供了一個創新的選擇。