酒逢知己千杯少

這一膾炙人口的名句大意是說,遇到彼此了解賞識、親密無間的摯友,縱使是暢飲千杯也仍覺不夠。形容志趣相投的人惺惺相惜,聚在一起總不生厭。

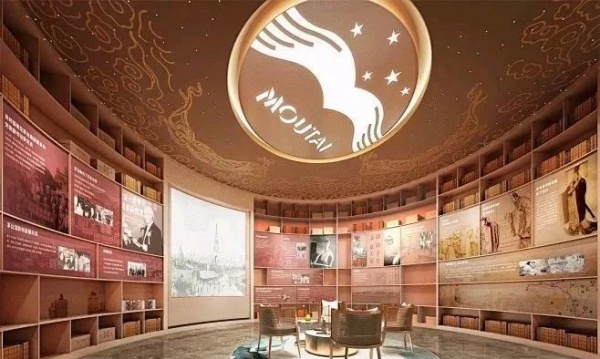

酒文化博物館

千年文明的精神醇釀

夫酒者,天地之精粹,文明之津梁。自上古先民偶得自然發酵之甘醴,至禮樂文明奠基之醴酪,再到文人雅士詩酒風流之清歡,酒文化如一條蜿蜒長河,貫穿中華文明之經脈,凝結著民族的精神密碼與文化基因。本文將從文明演進、禮儀制度、藝術審美、工藝傳承、哲學象征五重維度,解構酒文化背后的深層意蘊,展現其作為民族精神載體的獨特價值。

一、文明演進:

從生存智慧到哲學象征

《淮南子》有云:"清醠之美,始于耒耜。"酒之起源,實乃先民對自然規律的深刻把握。新石器時代陶器的發明,為谷物發酵提供了容器,而黃河中下游溫暖濕潤的氣候,則催生了原始釀酒技藝的萌芽。甲骨文中"酉"字作壇形,印證了商代已掌握成熟的釀造技術。周代《詩經》三百篇,言酒者逾七十處,"十月獲稻,為此春酒"的農事詩篇,將釀酒與天時物候緊密相連,構建起"天人合一"的原始哲學框架。

及至春秋戰國,酒已超越物質層面,成為思想交鋒的媒介。《莊子·酒令》以"醉者神全"喻示超脫物欲的精神境界,儒家則將酒禮納入"克己復禮"的修身體系。漢代《齊民要術》詳載九醞春酒法,其"三日一醞,滿九斛米止"的工藝,暗合《周易》"三才之道"的宇宙觀。唐宋時期,蒸餾技術的傳入使酒體愈發清冽,而文人群體對"綠蟻新醅酒"的審美化書寫,則標志著酒文化完成了從生存技藝到藝術形態的升華。

在禮儀實踐層面,周代已形成以《儀禮·鄉飲酒禮》為代表的九步飲酒程序,包含執爵祭脯醢、啐酒告旨等具體儀軌。其中"獻"(主人敬酒)、"酢"(賓客回禮)、"酬"(主人勸飲)構成禮儀核心三環節,衍生出"酬酢"等詞匯典故。《詩經·小雅·楚茨》記載的"獻酬交錯"場景,印證了酒禮在先秦宴飲活動中的普遍性。這種繁瑣儀式的設計意圖被《禮記·樂記》闡釋為"賓主百拜"機制,通過延長飲酒時間降低醉酒風險。

二、禮儀制度:

秩序與情感的雙重建構

《禮記·禮運》曰:"夫禮之初,始諸飲食。"酒作為禮制核心要素,其飲用場合、器物形制、斟飲次序皆有嚴格規制。周代"五齊三酒"的等級制度,將酒品與身份地位直接掛鉤:天子飲"泛齊",諸侯用"醴齊",士大夫則配"盎齊"。這種差異不僅體現在酒體濃度,更通過青銅酒器組合的"列鼎而食"制度,構建起森嚴的社會等級圖譜。

在民間層面,酒禮則成為維系宗族情感的紐帶。宋代《東京夢華錄》記載的"鄉飲酒禮",通過主賓三獻三酬的儀軌,將"尊長愛幼"的倫理觀念具象化。明清時期"滿月酒""壽酒""合巹酒"等生命禮儀的普及,更使酒成為標記人生節點的文化符號。這種將日常飲宴升華為道德實踐的智慧,恰如《荀子·樂論》所言:"酒食者,所以合歡也。"

值得關注的是,先秦禮器"禁"作為承酒托盤,其命名蘊含"禁酒"的雙重功能:既承載酒器完成儀式,又通過器物名稱實現道德警示。與之功能相似的"棜"在《禮記·玉藻》中被記錄為祭祀專用酒器,強化了禮器設計與文化教化的關聯。掌管酒禮的官吏"犧人"在《集韻》中被定義為執掌酒樽的職務,可見酒禮體系之完備。

三、藝術審美:

從物象到意境的升華

酒與文學藝術的共生關系,構成中國文化最富詩意的篇章。《詩經·周南》以"南有嘉魚,籩豆有酒"起興,開創了"比德于酒"的審美傳統。陶淵明"引壺觴以自酌"的隱逸情懷,李白"金樽清酒斗十千"的豪放氣度,蘇軾"明月幾時有,把酒問青天"的哲思境界,共同編織出中國文人的精神圖譜。

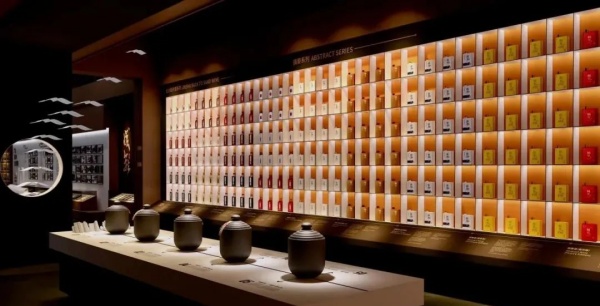

在器物層面,商周青銅酒器將實用功能與藝術創造完美結合。觚之修頸、爵之流尾、斝之柱足,每一處造型皆暗含"天圓地方"的宇宙認知。唐代秘色瓷酒注的"類冰似玉",宋代建窯兔毫盞的"盞色貴青黑",則通過材質與釉色的變化,映射著時代審美趣味的嬗變。及至明清紫砂壺的"方非一式,圓不一相",更將酒器推至"工巧之極,幾于天造"的藝術巔峰。

唐代酒器圖案的形制構圖尤具時代特色。點裝構圖以單點裝和散點裝為主,如鎏金折枝花銀蓋碗蓋內單點裝飾蓮葉團花,周邊忍冬紋環繞,實現器物裝飾的點彩效果。滿地裝構圖則通體裝飾紋飾,狩獵紋高足銀杯將卷草紋、連珠紋與狩獵場景結合,形成勻稱飽滿、極具節奏感的構圖風格。這種"圓潤""滿密"的造型美,恰是唐代崇尚雍容華貴、以胖為美的時代特征的體現。

四、工藝傳承:

技術智慧與生態哲學的統一

傳統釀酒工藝堪稱活態的文化遺產。從《齊民要術》記載的"作酢法",到《天工開物》詳述的"酒母法",古人通過"曲蘗必時,湛熾必潔"的工藝準則,建立起完整的微生物發酵控制體系。清代"同盛金燒鍋"的松木酒海,以鹿血紙裱糊工藝實現"呼吸式"儲酒,這種將自然材料與人工智慧結合的創造,蘊含著"道法自然"的生態智慧。

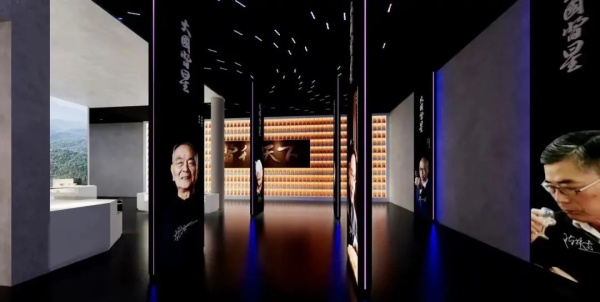

在當代,非遺釀酒技藝的傳承面臨雙重挑戰:既要保持"端午制曲、重陽下沙"的傳統節律,又需引入現代分析技術提升品質穩定性。某地老窖池群持續使用四百余年,其窖泥中富集的2000余種微生物,構成無法復制的"活態文物"。這種傳統與現代的辯證統一,恰如《文心雕龍》所言:"通變則久,守正創新。"

五、哲學象征:

中庸之道的精神投射

酒文化深嵌著"中庸"思想的基因。《論語·鄉黨》載"惟酒無量,不及亂",將飲酒量度與修身準則相勾連。宋代朱熹注《中庸》時,以"醴酒不飲"喻示"執兩用中"的處世哲學,這種將物質享受納入道德框架的思維模式,構成了獨特的東方智慧。

在文人群體中,酒更成為突破禮教束縛的媒介。魏晉"竹林七賢"以酒為旗,在"越名教而任自然"的狂放中,實踐著對虛偽禮法的反叛。這種看似悖謬的現象,實則暗合《周易》"窮則變,變則通"的辯證思維,將酒從禮教工具升華為精神自由的象征。

六、現代啟示:

傳統基因的創造性轉化

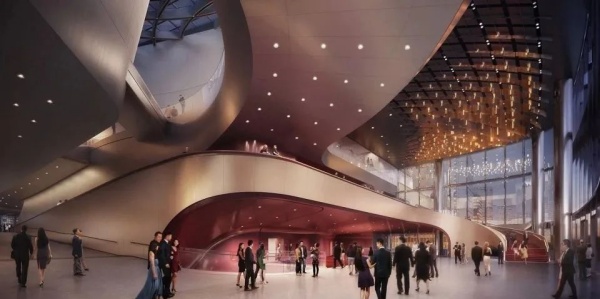

在全球化語境下,酒文化正經歷從器物層面向精神層面的轉型。當代酒企以"文化IP"理念重構品牌敘事,將"曲水流觴"的雅集傳統轉化為沉浸式體驗場景,用數字化手段復現古代釀酒圖景。這種轉化不是簡單的符號移植,而是深挖"和而不同"的文明特質,在保持文化基因完整性的同時,賦予其現代表達形式。

更深遠的意義在于,酒文化所蘊含的"中庸之道"——既非縱欲狂歡,亦非禁欲苦行,而是追求"樂而不淫,哀而不傷"的平衡境界。這種智慧對解決當代社會的焦慮癥結,如過度消費、人際疏離等,具有重要啟示意義。正如《中庸》所言:"致中和,天地位焉,萬物育焉。"

永恒流動的精神盛宴

從仰韶文化的尖底瓶到當代的智能釀造系統,從祭祀天地的醴酪到文人案頭的清酒,酒文化始終作為民族精神的容器,承載著對自然的敬畏、對秩序的追求、對美感的體認。在這個意義上,每一滴佳釀都是文明的結晶,每一次舉杯都是文化的傳承。當我們以更宏闊的視野審視酒文化,便會發現:它不僅是舌尖上的享受,更是刻錄在民族基因中的文化密碼,是連接過去與未來、個體與群體的精神紐帶。這種超越物質形態的文化力量,正是中華文明歷經五千年而弦歌不絕的根本所在。

曾經年少的我們,已為人父母,看著孩子天真無邪的笑容,也會懷念起自己的青蔥歲月想起那些泛黃的畫面,回憶起童年的樂趣,如果有一個追憶童年的博物館,那該是什么樣子呢?

戲曲是中華文化的瑰寶。守護好、傳承好、發展好這一瑰寶,是廣大戲曲藝術工作者的重要使命。

近年來,隨著紅色文化教育、黨史學習教育、愛國主義教育的深入開展,全國各地興起了建設紅色主題展館的熱潮。作為弘揚革命精神、傳承紅色基因的重要陣地,紅色主題展館不僅是黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的重要載體,更是廣大黨員干部、青少年和社會公眾接受思想政治教育的重要課堂。

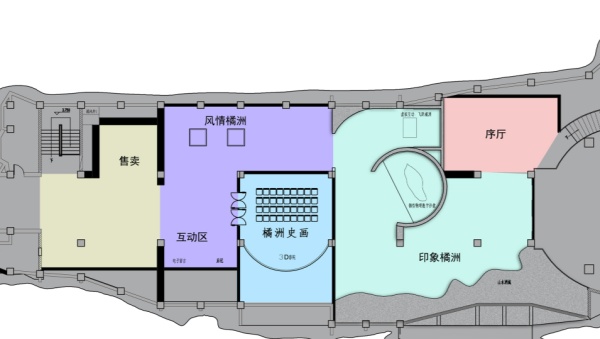

青年毛澤東紀念館—毛澤東在長沙求學期間,他完成人生的兩個轉變:一是由學生到教師再到職業革命家;二是由激進的民主主義者到初步具有共產主義覺悟的知識份子再到偉大的馬克思主義者。橘洲沿革展一以印象人畫,以精神人詩,從橘洲的形成、發展到消沉再到現在的繁華,成為湖南建設兩型社會的新亮點!

全球展廳設計專家以挑選自2000年以來過去20年中最具影響力的展廳項目。決定他們選擇的主要標準是:展示重大創新、靈感,并提高了展陳設計的標準。篩選的項目的廣度令人驚嘆。但也許并不奇怪,這些項目是根據同行評審和評判設計的卓越性。

深入挖掘靖江的地域文化特色,如長江文化、移民文化、歷史人文等,將這些元素融入到展廳設計中,使展廳成為靖江文化傳承與展示的重要窗口,讓參觀者能夠深刻感受到靖江獨特的文化魅力。以時間為主線,梳理靖江從過去到現在的城市發展歷程,展示城市在不同階段的發展成就和特色,以及未來的發展規劃和愿景,讓參觀者對靖江的城市發展有一個全面、清晰的認識。

古建筑是老祖宗留下來的寶貴財富,要保護好傳承好傳統街區、古建筑,文物,就是保存了城市的歷史和文脈。對待古建筑、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。加強考古研究,提高古建文物保護水平,為弘揚中華優秀傳統文化、增強文化自信提供堅實支撐,讓中華文明瑰寶永續留存、澤惠后人,激勵我們不斷增強民族自豪感和自信心。

許多重要場所的紅色展廳,其設計不僅僅是一個美學和技術的結合,更是對歷史、文化和教育的深度挖掘與展現。然而,在實際的設計過程中,紅色革命展廳作為傳承和弘揚紅色文化面臨著諸多難點和挑戰。只做有文化內涵的設計,我們結合多年的黨建品牌設計經驗,總結出一下幾個關鍵點,讓我們一起帶著問題去探尋答案。

川陜蘇區紀念館,原名為川陜革命根據地紅軍烈士紀念館。2020年,按照“川陜革命根據地核心區、紅軍烈士紀念地、黨的初心使命教育基地、紅色旅游目的地”發展定位,紀念館進行了改造提升。