河山錦繡

長城萬里

長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮斗精神和眾志成城、堅韌不屈的愛國情懷。保護好、傳承好這一歷史文化遺產,是我們共同的責任。久久為功,像守護家園一樣守護好長城,弘揚長城文化,講好長城故事,帶動更多人了解長城、保護長城,把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳下去,為建設社會主義文化強國、推進中國式現代化貢獻力量。

長城為史筆

山河作青簡

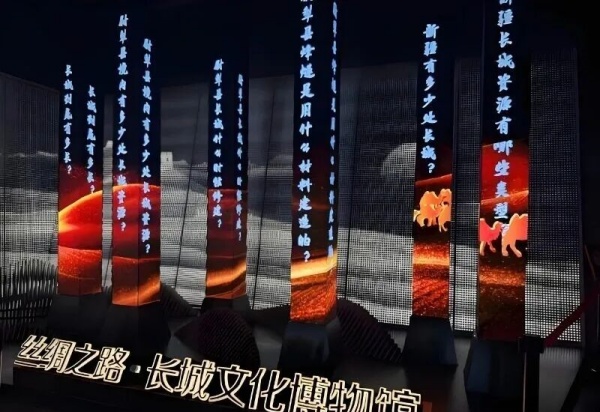

長城文化博物館

中華文明的千年雄章與時代回聲

天地玄黃,宇宙洪荒。當第一縷文明的曙光穿透蒙昧的霧靄,中華民族便以長城為脊,在九百六十萬平方公里的土地上書寫下五千年未斷裂的文明史詩。這史詩的每一頁,都浸透著青磚的蒼茫、烽火的熾熱與歲月的沉淀——從春秋戰國的諸侯爭霸到秦漢的萬里筑城,從盛唐的絲路繁華到明代的集大成防御,長城如一條蜿蜒的巨龍,在崇山峻嶺間勾勒出中華文明的壯闊輪廓,更以“眾志成城”的民族精神與“和而不同”的文明智慧,成為人類歷史上最宏大的地理與人文雙重奇跡。

長城之偉,不僅在于其軍事防御的巔峰造詣,更在于其作為文明載體的深刻內涵。每一塊銘文磚都是“物勒工名”的匠作實證,每一道垛口都鐫刻著“胡漢和親”的交融史詩,每一座烽燧都閃爍著“烽火連三月,家書抵萬金”的家國情懷。它既是地理的分野,又是文明的紐帶——在榷場互市的駝鈴聲中,在茶馬古道的馬蹄印里,在絲綢之路的商旅往來間,長城始終以開放的姿態連接著中原與邊疆、農耕與游牧,成為“和而不同、美美與共”的文明典范。正如《史記》所言:“長城之內,冠帶之倫;長城之外,椎結左衽”,這種地理與文化的雙重分野,恰恰孕育了中華文明“海納百川”的包容胸襟與“自強不息”的進取精神。

而長城類型文化博物館,正是這卷史書的立體解碼器與時代傳聲筒。它以“藏”與“融”為哲學,構建起“物-史-人-神”四位一體的闡釋體系——讓青磚會“說話”,讓烽火能“傳情”,讓長城從“地理符號”升華為“精神圖騰”。在這里,建筑形制與自然山川對話,通過“天人合一”的東方智慧展現對歷史遺跡的尊重與對自然環境的順應;展陳敘事梳理文明脈絡,通過時間軸與主題線的雙重敘事,將長城的軍事、經濟、文化功能融為一爐;數字技術復現歷史場景,通過VR、AR、3D建模等技術手段,讓參觀者在沉浸式體驗中觸摸“最陡峭墻體”的險峻、“最大實心墩臺”的雄偉,感悟“萬夫莫開”的防御智慧與“眾志成城”的民族精神。

這種“形神兼備”的闡釋智慧,使博物館成為連接古今的時空隧道與文明橋梁。它既守護著物質遺產的“形”——通過建筑形制與自然山川的共生,展現“因勢象形”的營造智慧;又傳承著精神遺產的“神”——通過展陳敘事對文明基因的挖掘,激活“眾志成城”的民族精神與“和而不同”的天下胸懷;更通過數字技術對歷史場景的復現,讓參觀者在沉浸式體驗中領悟時代使命與文明責任。正如《周易》所云:“形而上者謂之道,形而下者謂之器。”長城文化博物館正是以器載道、以道馭器,將靜態的磚石轉化為動態的文明史詩,將歷史的記憶升華為時代的精神。

站在人類文明的高度回望,長城文化博物館的使命遠非止于文物保護。它是新時代傳承中華文脈的“基因庫”,是弘揚民族精神的“能量場”,更是構建人類命運共同體視野下文明互鑒的“會客廳”。當我們在數字孿生技術中“重走”長城時,不僅是在復現歷史場景,更是在重構文明記憶;當我們在“物勒工名”的銘文磚前駐足時,不僅是在解讀古代匠作制度,更是在感悟“責任到人、精益求精”的工匠精神與“物盡其用、人盡其才”的治理智慧;當我們在“絲路與長城”的關聯敘事中沉思時,不僅是在梳理經濟往來脈絡,更是在思考“和而不同、美美與共”的文明觀與“開放包容、合作共贏”的全球治理理念。

這,正是長城文化博物館的終極價值——它以磚石為紙、以歲月為墨,書寫著中華文明的永恒史詩;又以數字為翼、以創新為魂,架設起連接過去與未來、傳統與現代、中國與世界的時空橋梁。在這座沒有圍墻的博物館里,每一塊磚石都是文明的密碼,每一次駐足都是精神的洗禮,每一場對話都是時代的回響。當歷史的光芒穿透時空,我們終將明白:長城不僅是中華民族的脊梁,更是人類文明的共同財富;而長城文化博物館,正是這財富的最佳守護者與傳承者,它以“藏”的智慧守護文明之根,以“融”的胸懷傳遞文明之光,讓中華文明的千年雄章在時代的回聲中永續傳唱。

展廳展館場館的演變同展覽業和展覽活動的發展有著密切的關聯,同時還在很大程度上受當時、當地的建筑設計思想、建筑營造能力的影響。展廳展館展覽場館在一個地區所處的發展階段和整體水平,往往由所在地區政治、經濟、社會文化等整體環境決定。那些將展覽業作為經濟支柱的重要經貿手段加以發展的地區,其展覽場館的規模大小、分布情況以及建造實施水準,大都遠高于那些不予重視的區域。

工業旅游的興起,正是這一轉型趨勢的生動體現。它不僅代表著旅游業態的創新,更體現了傳統企業在現代產業體系中對自身價值的重新發現與塑造。“工業+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業與文化、生產與消費的重要紐帶。

“中華優秀傳統文化自古至今從未斷流,陶瓷是中華瑰寶,是中華文明的重要名片。”在數萬年的傳承發展歷程中,陶瓷展現了中華民族精益求精的造物觀、兼收并蓄的文化胸懷、天人合一的審美思想,體現了中華文明的突出特性。傳承有序的陶瓷造物史體現了中華文明突出的連續性特征。一部陶瓷造物史也是中華文明發展史的縮影和體現,最能揭示中華文明的綿長雋永。從兩萬多年的江西萬年仙人洞陶器到兩千多年前的瓷器,中國不僅是最早燒制陶器的國家,也是最早發明瓷器的國家。

“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說。”此語出自《莊子·知北游》,道盡自然之玄妙。今以山水為軸,貫通古今生態智慧,闡發“綠水青山就是金山銀山”的深層哲理。山水非獨自然之象,更乃文明之基、民生之本、發展之源。古人云“仁者樂山,智者樂水”,非獨賞其形,更取其神——山之穩,喻根基之固;水之活,喻循環之妙。此等精神,非獨存于典籍,更活于民生,顯于經濟,驗于實踐。本文將從自然之象、人文之脈、經濟之理、生態之智四維展開,詳述山水如何成為連接自然與文明的永恒紐帶,如何將生態價值轉化為經濟價值,最終實現“既要綠水青山,也要金山銀山”的和諧共生之道。

在繁華喧囂的都市之中,浙江省非遺館如同一方靜謐的綠洲,靜靜地等待著每一位探尋者的到來。這里,是歷史與現代交織的夢幻空間,是傳統文化與現代審美的完美融合,更是心靈得以棲息的詩意棲居地。這座建筑面積達35000平方米,展陳面積15153平方米的宏偉建筑,不僅是中國首座大型區域綜合性非物質文化遺產館,更是收藏、展示和體驗優秀傳統文化的寶貴寶庫,是傳承、利用和發展非物質文化遺產的重要平臺。它以其獨特的魅力,吸引著來自四面八方的游客。

在展廳展館中,時間軸設計是一種強大的表達方式,它可以描繪歷史、文化、科技、經濟或社會變革等眾多領域的發展軌跡。通過時間軸的呈現,參觀者可以更加清晰地了解這些主題的深厚歷史背景及其發展歷程。

重慶市江津區吳灘鎮邢家村,自然風光迤邐、人文底蘊深厚,因其獨特的自然資源和豐富的歷史文化遺產,獲得了多項榮譽和認可。

龍灣國家考古遺址公園,宛如一顆璀璨的明珠,鑲嵌在湖北省潛江市西南約31公里的廣袤大地上。這里,不僅承載著厚重的歷史文化底蘊,還以其獨特的自然風光和豐富的考古成果,吸引著無數游客與學者前來探尋。公園以展示“天下第一臺”——章華臺為主體的龍灣遺址考古成果及其歷史文化、自然生態環境為核心,同時集考古科研、展示展覽、休閑游憩、研學拓展、文化創意等功能于一體,為世人呈現了一幅楚文化及荊楚歷史風貌的壯麗畫卷。龍灣遺址,作為全國重點文物保護單位,其時代上限可追溯至距今五千余年的新石器時代。核心區域則是盛楚文化的代表——楚王離宮建筑群(章華臺),這是我國目前發現的最大的春秋戰國時期楚國王家園囿宮殿遺址,總占地面積達100.9平方公里。遺址分為東、西兩部分,東部為放鷹臺遺址群,西部為黃羅崗遺址,共同構成了龍灣遺址的宏偉格局。

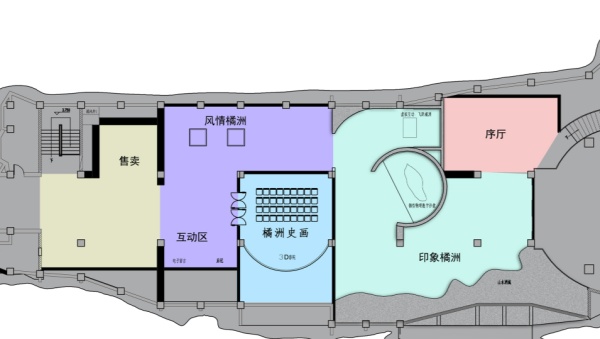

青年毛澤東紀念館—毛澤東在長沙求學期間,他完成人生的兩個轉變:一是由學生到教師再到職業革命家;二是由激進的民主主義者到初步具有共產主義覺悟的知識份子再到偉大的馬克思主義者。橘洲沿革展一以印象人畫,以精神人詩,從橘洲的形成、發展到消沉再到現在的繁華,成為湖南建設兩型社會的新亮點!