壽文化,這一蘊含深厚歷史底蘊與人文情懷的文化現象,自其誕生之日起,便深深植根于中華民族的精神土壤之中。它體現了人們對長壽的向往與追求,是中國傳統文化的重要組成部分。在壽縣,這座古老而神秘的土地上,壽文化更是得到了淋漓盡致的展現與傳承,成為壽縣歷史文化的瑰寶。

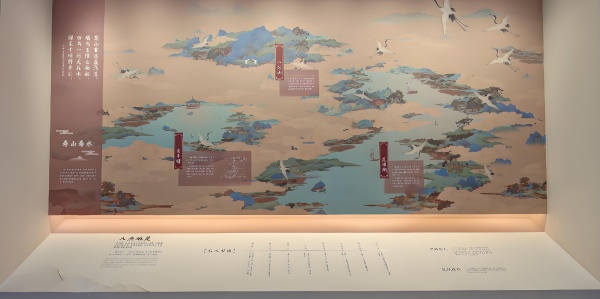

一、以壽為城:壽縣與壽文化的淵源

壽縣,位于安徽省中部,淮河中游南岸,是中國得名時間最早、沿用時間最長的以“壽”為名的古城。早在戰國時期,這里便以“壽春”之名聞名遐邇,后又歷經壽陽、壽州等名稱的變遷,但“壽”字始終伴隨著這座城市的成長與繁榮。壽縣的“壽”字,不僅是一個簡單的地名,更是這片土地上人民對生命、對長壽的無限向往與追求。據史書記載,壽縣的名稱與徙都、賜地都有關。

楚考烈王元年,以黃歇為令尹,封號春申君,賜地淮北12縣,“為春申君壽”,因此,這處封邑開始有了新名稱“壽春”。這一獨特的命名,不僅彰顯了壽縣在中國壽文化中的重要地位,更成為了壽縣人民引以為傲的文化符號。壽縣的歷史文化底蘊深厚,是楚文化的發源地之一。戰國晚期,楚國以此為都,自秦漢以迄明清,本地迭為郡、縣、州、軍、道、路、府的治所。在壽縣,我們可以看到許多與壽文化相關的歷史遺跡和文物,如壽縣古城墻、楚王陵、春申君陵園等。這些遺跡和文物不僅見證了壽縣的歷史滄桑與輝煌,更成為了壽文化在壽縣得以傳承與發揚的重要載體。

二、崇壽禮俗:壽文化的生動展現

壽文化在壽縣不僅體現在地名上,更深深植根于世世代代民眾的日常生活中。崇壽禮俗,作為壽文化的重要組成部分,歷史悠久,豐富多彩,成為了壽縣人民集體深層心理的文化積淀。 在壽縣,祝壽、祈壽的民風民俗由來已久。無論是逢年過節,還是紅白喜事,人們總不忘表達對長壽的向往與祝福。

在壽縣的鄉村田野間,我們常常能看到這樣的場景:老人們圍坐在一起,講述著長壽的故事與傳說;孩子們則在一旁嬉戲打鬧,臉上洋溢著天真無邪的笑容。這份對生命的敬畏與熱愛,正是壽文化在壽縣得以傳承與發揚的重要基礎。 壽縣的崇壽禮俗不僅體現在人們的日常生活中,更以眾多富有民族特色的具象化形式存在于我們的身邊。比如,在壽縣的飲食文化中,就有許多與長壽相關的美食佳肴。

如壽縣的八公山豆腐、瓦埠湖銀魚等,都是營養豐富的美食,人們通過食用這些美食來調理身體、增強體質。此外,壽縣人民還善于將“壽”字融入到書法、繪畫等藝術形式中,通過筆墨的揮灑與色彩的渲染,表達著對長壽的無限向往與追求。 在壽縣,我們還能看到許多與長壽相關的佩飾器物。這些佩飾不僅精美絕倫,更寄托了人們對長壽的美好祝愿。比如,壽星杖、壽桃等佩飾,便成為了壽縣人民祈求長壽的象征性物品。這些佩飾的存在,不僅豐富了壽縣的崇壽禮俗,更讓壽文化在壽縣這片土地上生根發芽、開花結果。

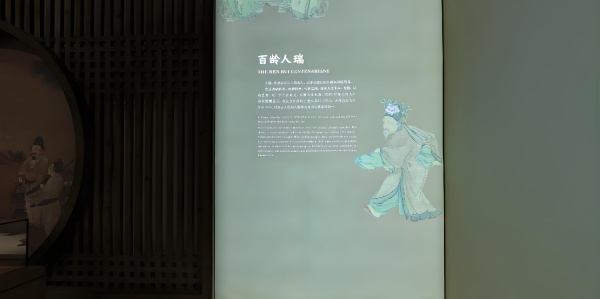

三、人間長壽:壽縣人民的養生智慧與壽文化的傳承

“健康長壽,享盡天年”一直是人們夢寐以求的愿望。在壽縣這片神奇的土地上,人們不僅向往長壽,更在實踐中探索著各種養生之道。壽縣人民的養生智慧,不僅體現了他們對生命的珍視與尊重,更成為了壽文化在壽縣得以傳承與發揚的重要體現。

壽縣人民的養生智慧源遠流長,深受先秦諸子百家爭鳴的影響。其中,以道家為代表的養生思想在壽縣尤為盛行。道家強調順應自然、無為而治,認為只有保持內心的平靜與和諧,才能達到養生的最高境界。在壽縣,人們深受道家思想的影響,注重調節身心、保持平衡的生活方式。

他們通過修煉氣功、打坐等方式,來增強自身的免疫力與抵抗力,從而達到延年益壽的目的。 除了道家養生思想外,壽縣人民還吸收了儒家、墨家等諸子的養生智慧。儒家強調“仁者愛人”,認為只有心懷仁愛之人才能擁有健康長壽的身體。在壽縣,人們注重培養自己的道德修養與仁愛之心,通過關愛他人、幫助他人來提升自己的精神境界與生命質量。墨家則主張“兼愛非攻”,認為只有消除戰爭與災難,才能讓人們過上安寧幸福的生活。在壽縣,人們積極倡導和平與友愛,通過和諧共處來營造良好的社會環境,為長壽提供有力的保障。 在壽縣人民的養生實踐中,飲食養生占據了重要的地位。

壽縣地處江淮之間,擁有豐富的自然資源與美食佳肴。人們善于利用這些資源來調理身體、增強體質。比如,壽縣特產的豆腐、板鴨等美食便成為了人們餐桌上的常客。這些美食不僅口感獨特,更蘊含著豐富的營養成分與養生之道。通過合理的飲食搭配與科學的烹飪方法,壽縣人民不僅滿足了味蕾的需求,更達到了養生的目的。 此外,壽縣人民還注重運動養生。

他們通過練習太極拳、八段錦等傳統武術來強身健體、陶冶情操。這些武術不僅動作優美、節奏明快,更蘊含著深厚的文化內涵與養生智慧。通過堅持練習這些武術,壽縣人民不僅提高了自己的身體素質與免疫力,更在運動中找到了心靈的寧靜與和諧。

在壽縣這片神奇的土地上,壽文化得到了淋漓盡致的展現與傳承。壽縣人民不僅將壽文化融入到日常生活中,更通過養生智慧與實踐來傳承與發揚這一文化現象。他們用自己的行動詮釋著“壽”的真諦與價值,讓壽文化在壽縣這片土地上煥發出勃勃生機與活力。

四、壽文化的深遠影響與未來展望壽文化作為中國傳統文化的重要組成部分,不僅在壽縣得到了淋漓盡致的展現與傳承,更對中華民族的文化發展產生了深遠的影響。壽文化所蘊含的尊老敬老、珍視生命等價值觀念,不僅是中國傳統文化的瑰寶,更是現代社會所倡導的核心價值觀之一。

在壽縣,我們可以看到許多與壽文化相關的文化活動和節日慶典。如壽縣的臘八節活動,便是一場盛大的壽文化盛宴。在這一天,人們會聚集在一起,品嘗臘八粥、觀看壽文化表演、參與祈福儀式等。這些活動不僅豐富了人們的文化生活,更讓壽文化在壽縣這片土地上得到了廣泛的傳播與傳承。

隨著社會的不斷發展與進步,壽文化也在不斷地與時俱進、創新發展。在現代社會,人們更加注重健康養生、心靈成長等方面的需求。因此,壽文化也需要不斷地進行創新與轉化,以適應現代社會的發展需求。比如,可以將壽文化與現代科技相結合,開發出具有養生功能的智能產品;可以將壽文化與旅游業相結合,打造出具有壽文化特色的旅游線路和產品等。

這些創新舉措不僅有助于推動壽文化的傳承與發展,更能夠為廣大民眾提供更加豐富多樣的文化體驗和服務。 展望未來,我們有理由相信,壽縣將繼續承載著壽文化的厚重與輝煌,為中華民族的偉大復興貢獻自己的力量。同時,我們也期待壽文化能夠在現代社會中煥發出更加璀璨的光芒,成為推動社會進步與發展的重要力量。

巴厘島是地球上最受歡迎的度假勝地之一。如今,大眾旅游業、稻田城市發展和塑料污染威脅著印度尼西亞島嶼的形象。在熱帶博物館和福爾肯昆德博物館舉辦的臨時展覽“巴厘島 - 歡迎來到天堂”展示了受歡迎的度假勝地以及天堂的另一面。

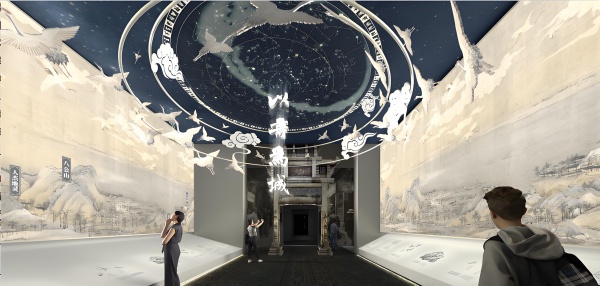

“神舟”往返、“天宮”建成、“嫦娥”探月、“天問”探火……一系列耳熟能詳的名字,既展現了中華文明的源遠流長和深邃的人文關懷,又彰顯著當代中國人探索、進取、求真的科學精神和更加堅定的文化自信。

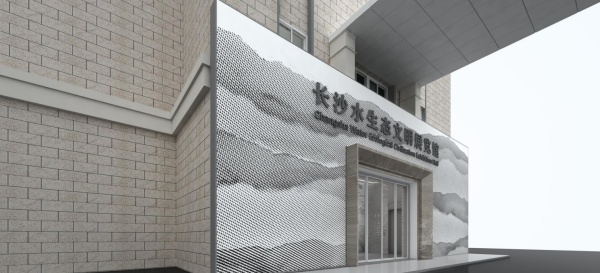

水是生命之源,萬物之基。黨的”十八大”突出了生態文明建設的地位,水生態文明是生態文明的重要組成部分和基礎保障。

《三國志》和《三國演義》是兩部性質完全不同的作品,前者是嚴謹的歷史著作,后者是文學化的歷史小說。

長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮斗精神和眾志成城、堅韌不屈的愛國情懷。保護好、傳承好這一歷史文化遺產,是我們共同的責任。久久為功,像守護家園一樣守護好長城,弘揚長城文化,講好長城故事,帶動更多人了解長城、保護長城,把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳下去,為建設社會主義文化強國、推進中國式現代化貢獻力量。

當敦煌莫高窟的壁畫通過 AI 修復技術重現色彩,當三星堆的青銅神樹借助 3D 打印技術實現 “數字復現”,當觀眾戴上 VR 眼鏡 “走進” 虛擬的元上都遺址 —— 智慧博物館正以科技為筆,重新書寫文物保護與傳承的敘事方式。科技不僅為文物筑起更堅固的 “防護盾”,更打破時空界限,讓千年文明在數字時代煥發新生。

中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列,立足中國共產黨的發展,聚焦1923年6月在廣州召開的中共三大,挖掘歷史細節,突顯關鍵人物,全面生動準確地展現中共三大在中共黨史和中國革命史上的重要地位和貢獻。

全球高端美妝行業的領軍者雅詩蘭黛集團,在上海這座充滿活力的國際都市中,迎來了其在第七屆中國國際進口博覽會上的璀璨亮相。2024年11月6日,隨著開館儀式的正式啟幕,雅詩蘭黛集團以“無界之境”為主題,向全球消費者展現了一場關于美的盛宴。

天水農耕文化博物館坐落于天水市秦州區岷山生態公園內,博物館展陳面積1600平方米。改館的建設旨在使農耕文化在歷史長河中綻放、在關隴大地上生根,讓這方沃土的人民追溯區域社會紋理、留住刻骨鄉土情愁、弘揚傳統農耕文化、構建現代鄉風文明,促進鄉村振興、助力脫貧攻堅,守護中華民族的精神家園。