星漢垂野,鼎鑄春秋

三線建設精神長河

三線建設作為我國特殊歷史時期的重要戰略布局,不僅奠定了西部地區工業化的基礎,更孕育了“艱苦創業、無私奉獻、團結協作、勇于創新”的寶貴精神。這一精神在新時代西部大開發戰略中繼續發揚光大,成為推動西部地區高質量發展的強大動力。三線建設作為特殊歷史背景下的區域開發實踐,雖以戰備為主導,但實質上奠定了西部地區工業體系的初步架構,也塑造了干部群眾的精神風貌。進入新時代,西部大開發從整體布局中再次被推向前臺,其目標不僅是補區域發展短板,更是打造高質量發展的戰略腹地。

當二十世紀的曙色穿透歷史迷霧,一場以"深挖洞、廣積糧"為戰略支點的文明遷徙在東方古國悄然啟動。這不是簡單的工業搬遷,而是一場熔鑄民族魂魄的"精神煉金術"——三線建設以"備戰促建設"的辯證思維,在"山高水長"的地理褶皺中鍛造出"自力更生、艱苦創業"的精神基因。當以"精神原鄉"為經,以"文明密碼"為緯,在"大歷史觀"的視野下重構這段"隱秘而偉大"的精神史詩,讓觀者在"時空折疊"中觸摸"苦樂交響"的文明脈動,在"精神漫游"中領悟"化危為機"的東方智慧。

戰略縱深——文明存續的拓撲密碼

三線建設的戰略縱深,本質上是文明存續的拓撲密碼。這種縱深不是簡單的地理退守,而是文明基因的重組再生。建設者們以"愚公移山"的堅韌,在"千巖萬壑"的險峻地形中開辟出工業文明的"新大陸"。他們以"人拉肩扛"的原始勞作搬運設備,在"干打壘"的簡陋工棚中培育"兩彈一星"的科技火種,用"三塊石頭架口鍋"的生存智慧書寫"苦中作樂"的生存哲學。這種"窮且益堅"的精神氣質,恰是中華民族"天行健,君子以自強不息"的當代演繹。

更深刻的是,這種戰略縱深構建了獨特的"時空折疊"智慧。在"大三線"與"小三線"的梯度布局中,在"軍工復合體"與"民品生產線"的復合發展中,形成了"東中西"協同發展的戰略格局。那些隱沒在群山中的"地下長城",那些穿山越嶺的"鋼鐵動脈",都是"藏器于身"的東方智慧的物化呈現。這種布局不是簡單的空間轉移,而是文明傳承的"基因重組",將工業文明的火種播撒在廣袤的西部大地,形成"星火燎原"的發展態勢。

集體記憶——精神圖譜的層累構建

三線建設的集體記憶,是一幅由無數個體故事編織的"精神圖譜"。這里有"把青春獻給祖國"的豪邁誓言,有"獻了青春獻終身"的無悔抉擇,更有"獻了終身獻子孫"的代際傳承。那些"三線子弟"在父輩的肩頭成長,用"接力棒"式的奮斗續寫著新的傳奇。這種"前赴后繼"的精神傳承,構成了中華民族"自強不息"的鮮活注腳。

在精神圖譜的構建中,"三線人"創造了獨特的"語言密碼"。"干打壘""蘑菇云""鐵姑娘"等詞匯,既是特定時代的記憶符號,又是精神傳承的載體。那些寫在巖壁上的標語,刻在機器上的銘文,都是穿越時空的精神對話。這種"以物證史"的敘事方式,讓三線精神在物化的載體中獲得了永恒的生命力。更值得關注的是,這種集體記憶不是靜態的陳列,而是動態的生成——在代際傳承中,三線精神不斷被賦予新的時代內涵,形成"薪火相傳"的精神長河。

歷史辯證——文明轉型的深層邏輯

三線建設的歷史經驗,蘊含著深刻的歷史辯證法。它既是"備戰"與"備荒"的統一,又是"安全"與"發展"的平衡。這種辯證思維在當代依然具有重要的啟示意義。在"和平與發展"成為時代主題的今天,三線精神提醒我們:真正的安全不是退守,而是進取;不是封閉,而是開放。這種"以戰止戰"的智慧,在當今世界依然閃耀著真理的光芒。

從工業文明的視角審視,三線建設實現了從"器物層面"到"制度層面"再到"精神層面"的遞進式發展。那些深埋地下的廠房,那些穿山越嶺的鐵路,都是工業文明的"化石證據"。而更深層的,是那些鐫刻在建設者心中的"工匠精神""協作精神""奉獻精神"。這些精神基因在當代的產業升級、科技創新中依然發揮著基礎性作用,成為推動高質量發展的"精神引擎"。

文明傳承——精神長河的永恒價值

三線建設的永恒價值,在于它創造了一種"逆境成才"的文明范式。這種范式不是簡單的"苦行主義",而是"苦中有樂"的哲學。建設者們在艱苦的環境中創造出了"條件反射"式的創新智慧:沒有大型機械就用"土法上馬",沒有精密儀器就用"人眼校準",沒有專用工具就用"萬能鑰匙"。這種"辦法總比困難多"的智慧,正是中華民族"自強不息"精神的生動體現。

在文明傳承的維度上,三線建設構建了獨特的"精神坐標系"。它以"國之大者"的情懷定義了個人價值,以"舍我其誰"的擔當詮釋了時代責任。這種精神坐標在當代依然具有強大的感召力,激勵著新一代建設者在新的征程上續寫新的傳奇。更深遠的是,這種精神傳承不是簡單的復制,而是創造性的轉化——在新的時代條件下,三線精神不斷被賦予新的時代內涵,成為推動社會進步的"精神密碼"。

全球視野——文明對話的東方智慧

將三線建設置于全球視野下審視,其戰略智慧與文明價值更顯獨特。與蘇聯"西伯利亞開發"、美國"西部大開發"相比,三線建設不是簡單的資源掠奪或殖民擴張,而是基于"天下大同"理念的和合共生實踐。這種"各美其美,美美與共"的文明觀,為當今世界提供了處理發展不平衡問題的中國方案。

在文明對話的維度上,三線建設展現了"和而不同"的東方智慧。它既吸收了工業文明的先進技術,又保留了農耕文明的生態智慧;既追求現代性的發展目標,又堅守傳統性的文化根脈。這種"新舊共生"的發展理念,在當今全球化的浪潮中依然具有重要的啟示意義。

星火燎原的精神長河

站在新的歷史方位回望,三線建設的精神遺產不是塵封的往事,而是流動的長河。它從歷史的深處奔涌而來,又向著未來的遠方奔騰而去。這種精神長河中,既有"敢教日月換新天"的豪情,也有"萬紫千紅安排著"的智慧;既有"敢為天下先"的勇氣,也有"潤物細無聲"的細膩。這種精神長河,正是中華民族"自強不息、厚德載物"精神的當代映照,是我們在新時代新征程中"鑄劍為犁"的永恒動力。

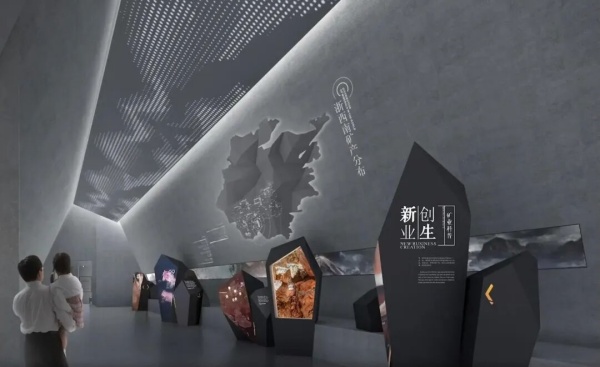

當我們在展示館中回望這段歷史,看到的不僅是冰冷的鋼鐵和熾熱的爐火,更是無數建設者用生命和熱血寫就的精神史詩。這種史詩不是用文字書寫,而是用行動書寫;不是用墨水渲染,而是用汗水浸染。它告訴我們:真正的文明傳承,不是簡單的復制粘貼,而是精神的接力賽;不是物質的積累,而是精神的升華。這種升華,正是三線建設展示館所要傳遞的核心價值——在歷史的褶皺中尋找永恒的精神密碼,在時代的變遷中守護不滅的精神火種,讓三線精神在新時代綻放新的光芒,成為照亮民族復興征程的永恒燈塔。

成都科學館以“星云狀”建筑外觀為核心意象,占地面積約9.2萬平方米,總建筑面積5.96萬平方米,其造型如振翅欲飛的星際巨艦,銀色金屬屋面在日光下折射出流動的光澤,宛如宇宙塵埃凝聚而成的動態星云。

一座城市,能否成為一段歷史的見證?一片土地,如何將夢想傳承至今?在世界航空舞臺上,中國的身影越來越清晰,從“制造”到“創造”,從跟隨模仿到自主創新,每一次飛躍都蘊藏著一段奮進的傳奇。近日,中國航空文化博物館在西安航空學院閻良校區正式揭牌,這座總面積2200平方米的文化殿堂,不僅囊括了500余件珍貴展品,還將航空文化化作滋養新一代青年學子的沃土。可這并不是一座普通的博物館,它的故事,比你想象的更加精彩且寓意深遠。

在當今城市發展的脈絡中,社區服務中心(或稱鄰里中心、新時代文明實踐站等)已悄然成為居民生活的核心錨點。它超越了傳統行政場所的范疇,日益演變為集政務服務、鄰里交往、文化展示、精神培育于一體的綜合性樞紐。是政策落地、服務延伸的窗口,更是凝聚社區情感、展現時代風貌、傳遞文明理念的生動載體。

能源幾乎是地球上所有事件背后的驅動力人們越來越迫切的需要尋找到可行的替代能源。探訪那個處在開發未來能源風口浪尖上的風云企業——蒙泰。

在歷史的長河中,中國共產黨的誕生具有劃時代的意義。它猶如一盞明燈,照亮了中國革命的道路。新民主主義革命時期,中國共產黨肩負起民族獨立和人民解放的歷史重任。無數的革命先烈前赴后繼,為了理想信念英勇奮斗。今天,讓我們一同走進平原縣黨史館!

紅色展館的設計不僅是技術與藝術的結合,更是歷史與情感的交融。運用好設計巧思,可以讓紅色展館成為一座生動的歷史課堂、一座情感的共鳴之所。在數字化與創意并進的今天,如何打造出吸引觀眾、觸動心靈、還原歷史的紅色場館?成為時代的命題。

這座江南文化明珠,鑲嵌在浙江省杭州市臨平區人民廣場的北側,以其國家一級博物館的榮耀身份,熠熠生輝。它是一座集收藏、展示、教育、研究于一體的綜合性博物館,如同一扇窗口,向世人展示著地域歷史文化的深厚底蘊與江南水鄉的獨特魅力。

在展廳展館中,時間軸設計是一種強大的表達方式,它可以描繪歷史、文化、科技、經濟或社會變革等眾多領域的發展軌跡。通過時間軸的呈現,參觀者可以更加清晰地了解這些主題的深厚歷史背景及其發展歷程。

一進展廳,便能看到極越的明星車型——極越07 01。它的外觀設計時尚大氣,給人一種強烈的視覺沖擊力。整個展廳環境優雅舒適,讓人流連忘返。如果你對汽車感興趣,這里絕對是一個值得一來的好地方!