特色小鎮

當前,我國經濟已進入高質量發展階段,但城鄉發展的二元結構問題依舊突出,城鄉發展不平衡不充分成為社會發展亟待解決的問題。“要推動城鄉融合發展見實效,健全城鄉融合發展體制機制”。特色小鎮因符合產業轉型升級和新型城鎮化方向,能夠疏解城市功能,進一步推動城鄉資源整合,引導農村人口不斷向特色小鎮轉移,帶動鄉村振興,形成工農互促、城鄉互補、協調發展、共同繁榮的新型工農城鄉關系,成為加快破解城鄉融合發展難題的方向之一,成為實現城鄉融合發展的重要載體。

一般來說,特色小鎮是具有明確獨特產業和文化定位,擁有良好生活和生態環境,具備完整城市功能的最基本的空間單位,本質上是一種產業集聚和人口聚集的空間載體。一方面,特色小鎮在產業和文化方面特色鮮明、環境優良;另一方面,特色小鎮擁有產業功能、商業功能、文化功能、公共服務功能、創新創業功能等諸多功能,能夠有效促進生產、生活和生態的融合,助力實現產業發展、生活富裕、生態良好的可持續發展目標。

天地樞機

特色小鎮城市會客廳

的文明敘事實錄

“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說。”此語出自《莊子·知北游》,恰可作特色小鎮城市會客廳之注腳。夫會客廳者,非獨一室之謂也,實乃天、地、人三才共振之樞機,古今文明交響之舞臺。昔者孔子“乘桴浮于海”而思“道不行,乘桴浮于海”,今之特色小鎮會客廳,恰似那“桴”與“海”的當代演繹——它以“小”為美,以“特”為魂,在方寸之間構筑起連接傳統與現代、自然與人文、個體與共體的精神橋梁。此等空間,非但承載鄉愁記憶,更激活創新基因;非但培育新質生產力,更重塑城鄉關系;非但為居者提供棲居之所,更為天下人構筑精神原鄉。故曰:特色小鎮城市會客廳,實乃中華文明“各美其美,美美與共”的微觀縮影,是“天人合一”哲學在當代的生動實踐,更是“鄉村振興、城鄉融合、文化自信”三大戰略的交匯點與試驗田。

一、形神兼備:

空間敘事的文明密碼

“形者,生之舍也;神者,生之主也。”特色小鎮城市會客廳之“形”,首重“因地制宜”的東方智慧。其空間布局不取西方幾何化對稱之刻板,而循“因勢賦形、隨物賦形”的中國美學——或依山就勢成“之”字回環,如《園冶》所謂“雖由人作,宛自天開”;或臨水筑臺作“月”形榬水,取“海上生明月”之意境;或借老街肌理織補新檐舊瓦,使“新”與“舊”在時光中對話。材料選擇更見巧思:青磚黛瓦間隱現竹木肌理,石礎榫卯處暗藏榫卯智慧,連鋪地紋樣亦取法古制而不泥古——或用冰裂紋喻“破而后立”之新機,或以席紋鋪陳喻“周而復始”之恒常。光影運用更添禪意:晨光透過花窗灑下“一花一世界”的哲思,暮色中燈籠搖曳成“星漢燦爛”的詩境,雨落檐下則有“一畦春韭綠,十里稻花香”的田園韻致。此等空間敘事,非獨為視覺之美,更在于以器物為舟楫,載渡觀者穿越時空,與先民對話、與自然對話、與未來對話——使“物”成“道”之載體,“象”成“意”之媒介。

二、文脈賡續:

從“物理空間”到“精神家園”

“文化如水,潤物無聲。”特色小鎮之魂,在于“特”字——此“特”非孤立之異,而是“和而不同”的文明積淀。城市會客廳作為文脈賡續的核心場域,須深挖“非遺”活化、民俗傳承、鄉賢故事三大維度。譬如,可設“歲時記”空間,以二十四節氣為軸,串聯春耜秋穡、冬藏夏長之農耕智慧——春分立蛋、秋分曬秋、冬至畫消寒圖,使“時令”成“文化”之載體;可設“工巧坊”,邀非遺傳承人現場演示陶藝、竹編、刺繡等絕技,讓“手作”成為連接古今的紐帶——使少年得“蒙以養正”之教,中年得“致中和”之修,老年得“含飴弄孫”之樂;更可設“鄉賢墻”,鐫刻歷代先賢箴言、家訓格言,使“忠孝節義”之德、“詩書禮樂”之風滲透于日常。此等設計,非徒增“古意”,更在于構建“活態”的文化基因庫——使“傳統”成“創新”之根,“記憶”成“未來”之基,形成“各美其美,美美與共”的社區生態。

三、生態智慧:

從“天人相爭”到“天人共榮”

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”此語出自《道德經》,恰可作生態智慧之圭臬。特色小鎮城市會客廳之生態理念,體現為“借景”“造景”“融景”三重境界。借景者,借自然之景入空間——遠借山巒、近借荷塘、仰借日月、俯借游魚,使人工構筑與自然山水渾然一體;造景者,以微地形、水系、植被重構生態小氣候——建“海綿城市”理念之透水鋪裝、雨水花園,植鄉土樹種以固土涵水,設鳥巢蜂箱以招引生靈,使“鳥鳴山更幽”之趣重現;融景者,更進一層,將生態理念融入產業運營——設“生態農場”,讓市民體驗耕作之樂;設“低碳驛站”,推廣節能技術;設“自然學堂”,培育生態意識。此等設計,非獨為“綠色”之名,更在于構建“生產、生活、生態”三生融合的可持續范式,使小鎮成為“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”的宜居之所——此乃“綠水青山就是金山銀山”理念的生動實踐,更是“天人合一”哲學的當代演繹。

四、創新驅動:

從“傳統空間”到“未來場景”

“周雖舊邦,其命維新。”此語出自《詩經·大雅·文王》,恰可作創新驅動之注腳。特色小鎮之活力,在于“新”字——此“新”非盲目追新,而是“守正創新”的智慧結晶。城市會客廳作為創新孵化的“場域”,須兼具“歷史厚重感”與“未來科技感”。可設“數字孿生”空間,以AR/VR技術復原古街市井,讓觀者“穿越”至宋元明清,體驗“市列珠璣,戶盈羅綺”的繁華;可設“智造工坊”,引入3D打印、激光切割等設備,讓手工藝人、設計師、創客共聚一堂,將傳統技藝與現代科技融合,孵化出“新文創”“新匠造”產品;更可設“共享大廳”,作為社區議事、文化沙龍、創業路演的平臺,使“眾智眾創”成為常態。此等創新,非獨為“科技”之炫,更在于構建“傳統產業升級、新興產業培育、未來產業布局”的產業生態,使小鎮成為“創新驅動、轉型升級”的試驗田——此乃“大眾創業,萬眾創新”理念的微觀實踐,更是“科技自立自強”戰略的基層落地。

五、社區共治:

從“空間營造”到“治理創新”

“政之所興,在順民心。”此語出自《管子·牧民》,恰可作社區共治之準則。特色小鎮之基,在于“人”字——此“人”非孤立之個體,而是“共建共治共享”的社區共同體。城市會客廳作為社區共治的“樞紐”,須構建“政府引導、企業參與、居民自治”的多元治理模式。可設“居民議事廳”,定期召開“小鎮議事會”,讓居民參與空間設計、活動策劃、規則制定;可設“志愿者中心”,招募“小鎮大使”擔任講解、導覽、服務之職,形成“我為人人,人人為我”的互助氛圍;更可設“社區基金”,將部分運營收益反哺于公共設施維護、文化活動舉辦、困難群體幫扶,使“取之于民,用之于民”的理念落地生根。此等共治,非獨為“管理”之便,更在于培育“社區歸屬感、認同感、榮譽感”,使小鎮成為“人人有責、人人盡責、人人享有”的幸福家園——此乃“人民城市人民建,人民城市為人民”理念的生動詮釋,更是“基層治理現代化”戰略的基層實踐。

特色小鎮之城市會客廳,非一城一地之“客廳”,而是中華文明“各美其美,美美與共”的微觀縮影。其以“形神兼備”為表,“文脈賡續”為里,“生態智慧”為基,“創新驅動”為翼,“社區共治”為根,構建起“從物理空間到精神家園、從傳統技藝到未來場景、從生態保護到產業升級、從社區治理到文明傳承”的立體化發展范式。此等范式,非獨為小鎮之興,更在于為“鄉村振興、城鄉融合、文化自信”提供可復制、可推廣的“中國方案”。當我們在會客廳中品一盞清茶、聽一段古琴、賞一幅丹青、論一席哲思時,實則是在參與一場“古今對話、中西互鑒、天人合一”的文明盛宴——此中真意,非親歷者不能悟也。故曰:“特色小鎮之城市會客廳,非獨一室之謂也,乃天下之公器,文明之燈塔也。”

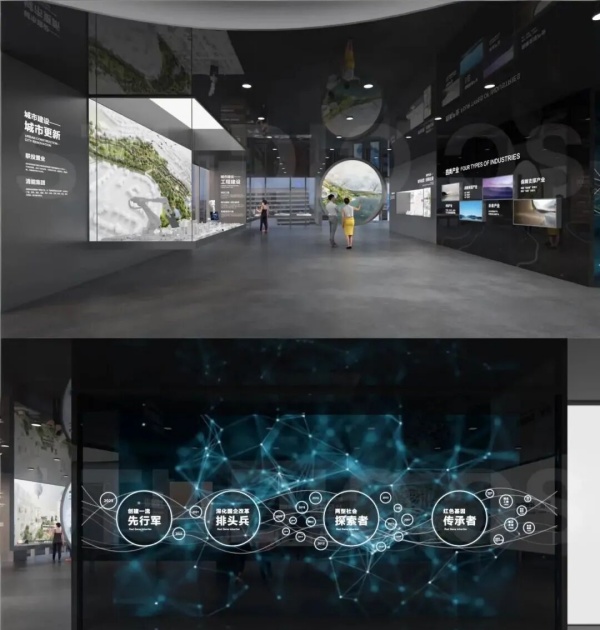

重慶寸灘國際新城展示中心,它不僅僅代表著寸灘最新規劃的展示窗口,而是凝聚兩江新區寸灘精神、代表重慶在新一輪發展中城市態度的前瞻性地標。

在校園文化建設的宏大版圖中,校史館宛如一顆熠熠生輝的明珠,承載著學校發展的深厚底蘊,銘刻著師生們的共同記憶,傳承著獨特的校園精神。隨著時代的車輪滾滾向前,科技浪潮洶涌澎湃,人們對文化體驗的追求日益提升,信可威認為,校史館展廳的未來,應該完成從傳統到創新的跨越,邁向無限可能的新未來。

在宜賓市博物院的宏偉殿堂中,一場穿越時空的歷史盛宴正緩緩拉開序幕。這里,是《我住長江頭——宜賓歷史文化陳列》的所在地,一個以“江”為媒,串聯起宜賓從古至今輝煌篇章的展覽空間。展覽總面積約1950平方米,精心挑選并展出了600余件(套)珍貴文物,它們如同歷史的見證者,靜靜地訴說著宜賓的過往與輝煌。

如何讓黨建教育深入人心,讓紅色文化煥發新的生命力?答案或許就藏在“沉浸式體驗”之中。今天,讓我們一起走進那些精心設計的黨建展廳,探索它們是如何通過沉浸式體驗,打造出一系列感人至深的紅色教育空間的。

在2024年11月6日這個金秋送爽的日子里,上海這座國際大都市再次迎來了全球矚目的盛事——第七屆中國國際進口博覽會(以下簡稱“進博會”)。作為世界上首個以進口為主題的國家級展會,進博會不僅是中國對外開放的重要窗口,更是全球企業展示創新成果、拓展國際市場的絕佳平臺。在本屆進博會上,資生堂,這一享譽全球的美妝巨頭,連續第六年參展,并以一個全新的面貌——“資創園”,驚艷亮相6.1號消費品館,為全球觀眾帶來了一場關于美的盛宴。

挪威法格內斯瓦爾德雷斯民俗博物館舉辦的“Rotasjon”(旋轉)展覽是一項展示挪威豐富文化遺產的重要活動。這個展覽不僅收集了150年前的美麗民族服飾(“bunad”)和民間服飾,還展示了當地的手工藝傳統,體現了挪威深厚的歷史和文化。

在洛陽市大唐宮建材城,藏著一家超有質感的瓷磚展廳,其簡約而不簡單,給人沉浸式選材體驗。

在這個日新月異的時代,前沿科技如同破曉的曙光,照亮了人類前行的道路。人工智能(AI),這一昔日科幻小說中的概念,如今已悄然融入我們的日常生活,成為推動社會進步的重要力量。上海,這座國際大都市,以其深厚的科技底蘊和前瞻性的戰略眼光,成為了中國乃至全球人工智能發展的前沿陣地。上海·人工智能展廳,正是這一時代浪潮中的璀璨明珠,它不僅記錄了人工智能的發展歷程,更展望了未來的無限可能。

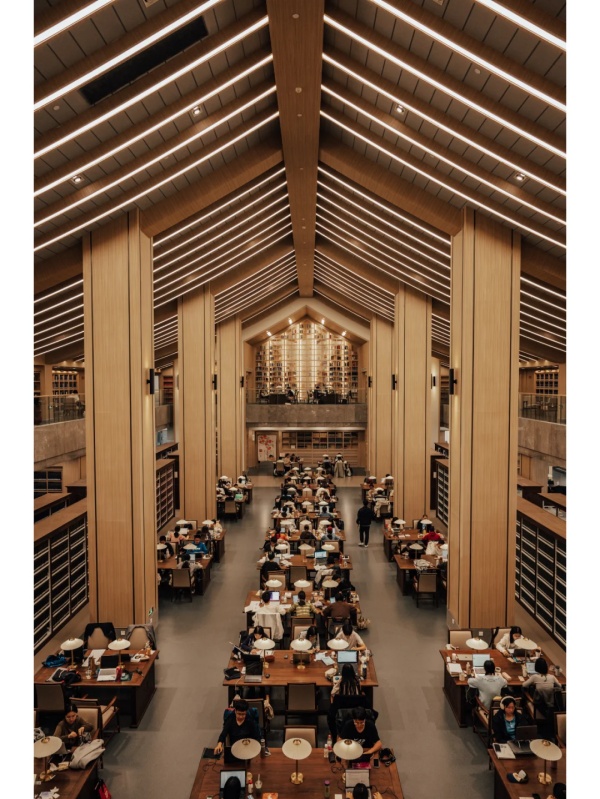

走進浙江大學圖書館,撲面而來的不僅是書香,更是一場空間設計的盛宴。作為一家專注于圖書館空間設計的公司,我們有幸深入探訪這座知識的殿堂,從專業角度解讀其設計理念和空間魅力。